ফিচারের দুনিয়ায়…

উত্তরের আদিবাসী,পর্ব_3

– সোহম ভট্টাচার্য

।।মুন্ডা জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রা ।।

।।নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।।

মুন্ডা শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত মুন্ড শব্দ থেকে এসেছে। মুণ্ড মানে মাথা। মুন্ডা জাতির উৎস সম্পর্কে খোঁজ করলে জানা যায় তারা মূলত এসেছে ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদি অস্ট্রাল শ্রেণি থেকে যাদেরকে বলা হয় মুরা বা হেরোহন। অনেক গবেষকের মতে মুন্ডারা নিজেদের “হোরো-কো” বলে। এই হোরো-কো শব্দের অর্থ হলো মানুষ। অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রকৃত মানুষ বলে পরিচয় দিতেই ভালোবাসে এবং গর্ববোধ করে। এখনো গ্রামের মাথা বলতে গ্রামের প্রধান বা মন্ডলকে বা মোড়লকে বোঝায়। আকৃতিতে কিছুটা খর্ব উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলের মুন্ডারা কৃষি এবং চা বাগিচার কাজের সঙ্গে যুক্ত। মুন্ডা জাতির উৎস সম্পর্কে খোঁজ করলে জানা যায়, মুন্ডারা একসময় ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করত। পরবর্তীতে তারা রাঁচি, সিংভূম, হাজারীবাগ, পালামৌ, ধানবাদ প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা-বাগান অঞ্চলে বাগানের কাজে যুক্ত রয়েছে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষেরা। চা বাগান পত্তনের প্রথম যুগ থেকেই এরা এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। জলপাইগুড়ি জেলায় অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর বৃহত্তম হচ্ছে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ। আজকাল এরা মাতৃভাষা মুন্ডারি খুব কমই ব্যবহার করে। তারা ব্যবহার করে বাংলা, হিন্দি এবং মুন্ডারি মেশানো সাদরি ভাষা। মুন্ডারী ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। তবে আজকাল মুন্ডাদের অনেকেই চা বাগিচা অঞ্চলে সাদরি ভাষায় কথা বলে। বাংলা তাদের কাছে দ্বিতীয় ভাষা। ভাষাবিজ্ঞানীরা মুন্ডারি ভাষাকে সমস্ত ভাষার মতো মিশ্র ভাষা বলে গণ্য করেছেন। আদি এবং অকৃত্রিম মুন্ডারী ভাষা এখন লুপ্তপ্রায়। পশ্চিমবঙ্গের সবকটি জেলাতেই মুন্ডারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগান অঞ্চলে বাগানের কাজে যুক্ত রয়েছে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

।।মুন্ডাদের সামাজিক জীবন।।

মুন্ডা সমাজেও প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন প্রকার নিয়ম কানুন। মুন্ডারা বিভিন্ন কিনি বা গোত্রে বিভক্ত। একই গোত্রের মানুষেরা পরস্পর পরস্পরকে খুবই নিকট সম্পর্কের আপনজন ভাবে। এজন্য বিবাহ, মৃত্যুর সময় কিংবা প্রয়োজন হলে একই গোত্রের মানুষেরা পরস্পরকে সাহায্য করে। অন্যান্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আদিবাসীদের মতো মুন্ডাদের গোত্রগুলি বিভিন্ন জীবজন্তু, গাছপালা, ফল ফুল ইত্যাদির নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। ফলে তাদের ধর্মীয় প্রতীক বা টোটেম স্বাভাবিকভাবেই এসবের নামেই হয়ে থাকে। রিজলে সাহেব ৩৪০ টি মুন্ডা গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি মুন্ডা গোত্র এবং ধর্মীয় প্রতীক হল ‘ভেঙরা-ঘোড়া’,’ হার্নাস-হাঁস’, ‘আম্বা-আম ইত্যাদি।

।।বিবাহ।।

মুন্ডা সমাজে বাল্যবিবাহ নেই। ছেলে মেয়ে বিবাহযোগ্য হলে অভিভাবকেরা নিজেরাই বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এক গোত্রে বিবাহ হয় না। বিধবা বিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলিত আছে। বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে মুন্ডা সমাজে ছোটভাই বিবাহ করতে পারে। সিঁদুর দান অনুষ্ঠান সমাজের বিবাহের বিশেষ অঙ্গ। বর এবং কনে পরস্পর পরস্পরের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেয় এবং মালা বদল করে। মুন্ডা সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে কন্যাপণ ফেরত দিতে হয়। বিবাহের স্থলে শাল, মহুয়া এবং সিধা গাছের খুঁটি পুঁতে দিতে হয়। বিবাহে সাধ্য অনুযায়ী খাওয়াদাওয়ার ব্যাবস্থা থাকে। তবে বিয়ের মেন্যুতে কচ্ছপের আর বন্য ময়ুরের মাংস থাকাকে তাঁরা নিজস্ব ঐতিহ্য রক্ষা করা বলে আজও মনে করেন অনেকে ।বিবাহ বাসরে থাকে পাণীয়ের ব্যাবস্থাও।

ভাবতেই অবাক লাগে ,বিবাহের পরবর্তীতে মুন্ডা সমাজে পাত্র _পাত্রীর সুস্থ সম্পর্ক গঠনের জন্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই ছোটনাগপুরের মাটিতে প্রচলিত ছিল মধু চন্দ্রিমার মতো সামাজিক রীতি। স্থানীয় ভাষায় যা “ইনাই শুলাই ” নামে খ্যাত ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ইনাই শব্দের অর্থ মনোরম ফুলের বাগান আর শুলাই শব্দের অর্থ শোয়া বা শয়ন করা।

অর্থাৎ বিয়ের পর , নবদম্পতির জন্য ছিল প্রতিবেশী স্বজনদের মিলিত উদ্যোগে হানিমুনের ব্যবস্থাও

।।ধর্ম।।

‘সিংবোঙ্গা’ মুন্ডাদের প্রধান দেবতা। পৃথিবীর স্রষ্টা তিনি এবং তিনিই সর্বপ্রকার বিপদ থেকে সবাইকে রক্ষা করতে পারবেন এই বিশ্বাস মুন্ডাদের রয়েছে। ‘জাহের বুড়ি’ এবং ‘চন্ডী বোঙ্গার ‘স্থান এরপরেই। চাষাবাদ ভালো হবার জন্য জাহের বুড়ি এবং শিকারে বের হলে যেন কোন বিপদে পড়তে না হয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে চন্ডী বোঙ্গার পুজো করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই চন্ডিবোঙ্গা কিন্তু লৌকিক দেবী মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই সাদৃশ্যপূর্ণ । এমনকি পুজোর আচারের ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই লৌকিক নিয়ম , উপাচারের বহর।এছাড়া বরুবোঙ্গা, ইকিড়বোঙ্গা মুন্ডাদের অন্যতম প্রধান দেবদেবী।

তথ্যসূত্রঃ

উল্লেখযোগ্য বইয়ের তালিকা:

‘উত্তরবঙ্গের আদিবাসী’ – লেখক: বিমলেন্দু মজুমদার।

‘উত্তরের আদিবাসী লোককথা’ – লেখক: প্রমোদ নাথ।

‘উত্তরের আদিবাসী মেচ সমাজ ও সংস্কৃতি’ – লেখক: প্রমোদ নাথ।

‘উত্তরবঙ্গের আদিবাসী পরিচয়’ – লেখক: প্রমোদ নাথ।

বাঁকুড়ার মুড়ি মেলা

– শুভ্রা রায়

শীতকাল বিশেষ করে মাঘ মাস পড়লেই বাঙালীর মন একটু মেলা মেলা করে ওঠে। তারমধ্যে বইপত্র থেকে ফুল খাবার থেকে পোষাক সবকিছুই থাকে লিস্ট মিলিয়ে। তবে রাঢ় বাংলার কথা উঠলে বিশেষ কিছু কিছু মেলার কথা একটু বেশিই মনে পড়ে। যেমন বাঁকুড়ার মুড়ি মেলা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এমন সব যায়গার মানুষের মুড়ি প্রীতি সকলেরই জানা। তবে সেই মুড়ি কে নিয়ে আস্ত একটা মেলা বসে যাওয়া কিন্তু মুখের কথা নয়। এই মুড়ি বা এই ধরনের খাবারকে কেন্দ্র করে মেলার ইতিহাস গুলো বহু প্রাচীন। তার মধ্যে অবশ্যই অন্যতম হল বাঁকুড়া জেলার এই মুড়ি মেলা।

বাঁকুড়া জেলার মূল শহর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরেই অবস্থিত কেঞ্জাকুড়া গ্ৰাম। মূলত চাষ এবং পশুপালন নির্ভর একটি গ্ৰাম হলেও এই গ্ৰাম বিখ্যাত মুড়ি মেলার জন্য। প্রতি বছর মাঘ মাসের চার তারিখে দ্বারকেশ্বর নদীর ধারে অনুষ্ঠিত হয় এই মুড়ি মেলা। নিয়ম মেনে 2026 সালেও হয়ে গেল সেই মেলা প্রায় চারদিন ধরে।

লোকমুখে শোনা যায় কেঞ্জাকুড়া গ্রামের একটু পাশেই অবস্থিত মাতা সঞ্জীবনীর মন্দির এবং আশ্রম। এককালে এই আশ্রমের চারপাশ ছিল ঘোর জঙ্গলে মোড়া। মকর সংক্রান্তির সময় নাম সংকীর্তন শুনতে আসতো বহু দূরের ভক্তরা। আসা যাওয়ার পথে খাওয়ার জন্য থাকতো মুড়ি, গুড়, বাতাসা। সারারাত নাম সংকীর্তন করে সকালে নদীতে স্নান করে নদীর চরায় বালি খুড়ে চুয়া কেটে সেই জল দিয়ে মুড়ি মেখে খেতো সকলে। সন্ধ্যেবেলায় দেওয়া হোতো খিচুড়ি ভোগ। সে নিয়ম আজও বর্তমান। তবে সময়ের সাথে সাথে বদলেছে বেশ কিছু জিনিস। শুধু দূরের ভক্তরাই নয় আশেপাশের মানুষেরাও আসেন এখন এখানে। নাম সংকীর্তন শুনে শুধু মুড়ি নয় সাথে আনা পিঠে, গুড়, আরো নানান খাবার পরিবার, বন্ধুদের নিয়ে খাওয়া দাওয়া করেন দ্বারকেশ্বর এর চরে। লোকের ভিড়ের সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে দোকানপাট। বিভিন্ন ধরনের চপ, পাঁপড়, চানাচুর, ছোলা বাদাম ভাজা, চালভাজা, ছোলা ভেজা, আলু সিদ্ধ,কলাই সেদ্ধ, ঘুঘনি, নানা রকমের মিষ্টি এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে কচুরি, আজকালকার খাবার দাবারের দোকান ও বসছে এই মেলায়। মানুষের বাড়ি থেকে খাবার বয়ে আনার পরিশ্রম যতো কমছে ততোই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভিড়। লোকজন দিনভর আনন্দ করে বাড়ির জন্যেও নিয়ে যাচ্ছে নানা ধরনের মুখরোচক খাবার। আর মেলার শেষে সঞ্জীবনী মন্দিরের খিচুড়ি ভোগ তো আজও অনেক ভক্তের কাছে আকর্ষনের কারন।

লোককথায় আছে একবার আকাশপথে ঢেঁকিতে চড়ে বাঁকুড়ার ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন স্বয়ং নারদ মুনি মুড়ি । যাওয়ার পথে হঠাৎ ভীষণ জোর চোঁ চোঁ শব্দে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। খানিক জিরিয়ে, মাথা ঠান্ডা করে উৎস সন্ধানে বের হলেন সে শব্দের। কয়েকদিন অনুসন্ধান চালিয়ে বুঝতে পারলেন আর কিছু নয় রাঢ় বাংলার মুড়িতে ঢালা জলের থেকে ওঠা চোঁ চোঁ শব্দ- ই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল স্বয়ং নারায়ণ সেবক কে। আর এই গল্প থেকেই বোঝা যায় না জানি কতো যুগ আগে থেকেই এখানকার মানুষের শুধু খাবার নয় জীবন যাপনের বড্ড শক্তপোক্ত একটা অংশ এই মুড়ি। আর তাকে নিয়ে উৎযাপন হবে না, সেটা কি হয়?

আর সেই মুড়ি কে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর মাঘ মাসের চার তারিখে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে জমজমাট হয়ে ওঠে প্রায় একশো বছরের পুরনো এই মেলা।যা আজও একই ভাবে উৎযাপিত হয়ে চলেছে এই গ্ৰামে। শুধুমাত্র আশেপাশের মানুষজন নয়, বহু দূর দূরান্তের যায়গা থেকেও মানুষ এই সময় বাঁকুড়া আসে মুড়ি মেলার স্বাদ নিতে।

উত্তরের আদিবাসী,পর্ব_2

– সোহম ভট্টাচার্য

।।ওঁরাও সমাজের সামাজিক জীবনযাত্রা।।

ওরাও সমাজে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বেশ কিছু বিধিনিষেধ আছে। গর্ভবতী অবস্থায় অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাতে একা কোথাও যাওয়া নিষেধ। মৃতদেহ স্পর্শ করা নিষেধ। নিষেধ রয়েছে গর্ভবতী অবস্থায় কবরস্থানে যাবার ক্ষেত্রেও। ভারী কোনো জিনিসপত্র তুলতে দেওয়া হয় না। এই অবস্থায় নেশাজনিত কোন কিছু খেতে দেওয়া হয় না। বাড়ির লোক সবসময় তাকে নজরে নজরে রাখে। গর্ভের সন্তান রক্ষার জন্য ওঁরাও সমাজে ভূতপ্রেত, পূর্বপুরুষের আত্মা এবং অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পেতে ভেড়া বা শুয়োর বলি দেওয়ার প্রথা আছে। প্রসবের পর শিশুকে নিয়ে বাইরে যাবার সময় প্রসূতি হাতে একটি বেতের লাঠি নিয়ে থাকে এবং শিশুর কোমড়ে সর্ষে, হলুদ ও চাল সুতোয় বেঁধে কোমরে বেঁধে রাখে। এই সমাজে শিশু জন্মের পর ৯ দিন পর্যন্ত অশৌচ থাকে।ওইসময় গ্রামের কেউ ওই বাড়িতে খায় না। ৯ দিন পর অশৌচ কাটিয়ে শুদ্ধ হতে হয়। চুল, দাড়ি, নখ কেটে বাইরে থেকে স্নান করে আসে পুরুষেরা। শিশু এবং শিশুর মাকে ওই দিন স্নান করানো হয়। ঘরদুয়ার, জামাকাপড় সব পরিষ্কার করা হয়। নতুন হাঁড়িতে শিশুর মা রান্না করে সবাইকে পরিবেশন করে। দু সপ্তাহ পরে হয় নামকরণ অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয়। ওঁরাওদের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় সাধারণত। তবে কোথাও কোথাও দাহ করা হয়। কবরের ওপর ছাতা, কুলো, একটা জল ভরা কলস ভেঙে দেওয়া হয়। দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে কবরে স্থাপন করে তিনবার মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করার সময় প্রতিবার মুখে চাল, ডাল ইত্যাদি ছুঁইয়ে মুখ ধুয়ে দিতে হয়। বিবাহিত হলে সিঁদুর পড়ানো হয়। মৃতের ব্যবহার করা প্রিয় সামগ্রী মৃতদেহের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়। ওঁরাও শ্রাদ্ধবাসরে মূল ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করেন পাহান বা ওঝা। মূল অনুষ্ঠান ডান্ডাকাটা এবং কুশপুত্তলিকা দাহ। ১৩ বা ১৫ দিনে ঘাটের কাজ এবং পরের দিন শ্রাদ্ধ হয়। এই দিনে দাড়ি নখ কেটে শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমিষ খাওয়া এবং নমস্কার প্রদান করা নিষেধ। মৃতের সন্তানদের মস্তক মুন্ডন করে টিকি রাখার প্রথা আছে। এই সমাজে পিন্ডদান এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

।। ওঁরাও সমাজের বিবাহ।।

ওরাওঁ সমাজের বিবাহ

পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরাই বিবাহের বিষয়ে কথা বলেন। আগুয়া বা ঘটকের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব যায়। ওঁরাও বিবাহে কন্যাপণ প্রচলিত আছে। স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। বিধবা বিবাহ ওঁরাও সমাজে প্রচলিত। বড় ভাইয়ের মৃত্যু হলে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথাও চালু আছে ওঁরাও সমাজে। এক্ষেত্রে গ্রামপ্রধান পঞ্চায়েত ডেকে বিষয়টির সমাধান করে। বিবাহের তিনদিন আগে থেকে পাত্রী নিরামিশ আহার করে। মোড়ল বা তার স্ত্রী কাপড়ে গিট বাঁধে। এই গিট সাতদিন পর্যন্ত রাখা হয়। বিয়ে হয় দিনের বেলায় ছেলে বা মেয়ের বাড়িতে। এই উপলক্ষে চারটে বাঁশ চার কোনায় পুঁতে মাথা বেঁধে তৈরি করা হয় মারোয়া বা মন্ডপ। কলাগাছ কেটে পোতা হয়, রঙিন কাগজের মালা দিয়ে সাজানো হয় মারোয়া। বিয়ের আঙ্গিনায় গোবর লেপে আতপ চালের আলপনা দেওয়া হয়। বিয়েতে পান, সুপারি, ফল, দূর্বা, বাতাসা, তামার পয়সা, শাল গাছের ডাল, ধানের শীষ, কলসি, সিঁদুর, হলুদ, তেল এবং হাঁড়িয়া অনুপান হিসাবে প্রয়োজন হয়। ওঁরাও বিবাহে নৃত্য-গীত এবং বাদ্যের ব্যাবহার থাকে। কাপড়ের ঘেরাটোপে টোপর পড়া বর এবং বউ শুভদৃষ্টি বিনিময় করে। বর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে সিঁদুর নিয়ে তিনবার কনের সিঁথিতে লেপে দেয়। আবার কনেও সেইরকমভাবে হাতের কড়ে আঙুলে সিঁদুর নিয়ে তিনবার বরের কপালে লেপে দেয়। সিঁদুর দান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওঁরাওদের বিবাহপর্ব শেষ হয়। প্রীতিভোজের আয়োজন থাকে ওঁরাওদের বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে।স্বাভাবিকভাবেই হাঁড়িয়া পানও চলে। ওঁরাওদের প্রধান দেবতার নাম ধরম বা ভগবান। ঝাড়ফুঁকে এবং তুকতাকে বিশ্বাস করে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা। ওরাও সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিবাহ সহ সব সামাজিক কাজে ভেলোরা ফাবি নামে অনুষ্ঠান করে থাকে। এছাড়া সারহুল, সোহরায়, টুসু, করম, হারিয়ারি ইত্যাদি উৎসব পালন করে থাকে।

।।ডান্ডা কাট্টা উৎসব।।

ওঁরাওদের মধ্যে মূল মাঙ্গলিক ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে ডান্ডাকাটা উৎসব পালন করা হয়। গৃহপ্রবেশ, বিবাহ, চাষবাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। গৃহস্থবাড়িতে মূলত এই উৎসব পালিত হয়। অনেকে ধান কাটার পর মাড়াই করার আগে বলিদান বা ডান্ডাকাটা অনুষ্ঠান করে থাকে। অনুষ্ঠানের আগে স্থানটাকে ভালো করে মুছে নিয়ে আলপনা এঁকে দেওয়া হয়। অমঙ্গলের প্রতীক কাঠকয়লার গুঁড়োর সঙ্গে মঙ্গলের প্রতীক আতপ চালের গুঁড়ো এবং জীবনের উৎস বা সূর্যের প্রতীক উনুনের পোড়া লালমাটি, হলুদগুঁড়ো ইত্যাদি সাতটি রংয়ের সাত রকমের উপাদান মিশ্রিত করে আলপনা আঁকা হয়। মোছা জায়গাটির উপর আলপনা দেওয়া হয়। এই আলপনার মাঝখানে থাকে উর্বরতার আধার হিসাবে একটি দীপ। এরপর আপাং গাছের ছাল দিয়ে একটি ত্রিভুজ তৈরি করে পুজোর স্থানের ওপর স্থাপন করা হয়। আপাং গাছের ডাল অর্ধবৃত্তাকারে চিরে নিয়ে আতপ চালের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এরপর এইগুলো সাতটি শালপাতার দোনা বা বাটিতে পুজোর স্থানে রাখতে হয়। বাকিগুলি বিছিয়ে দেওয়া হয়। একটি মাটির প্রদীপ থাকে। পাহাণ বা পুরোহিত এরপর সৃষ্টি রহস্য শোনায়। আপাং গাছের যে ডালগুলি রাখা ছিল সেই ডালগুলো একেকটি করে ঘরে তুলতে তুলতে পাহান মন্ত্রোচ্চারণ করেন।

“দিজ ইজ সুভাষচন্দ্র বোস, হু ইজ স্টিল এলিভ, স্পিকিং টু ইউ ওভার দ্য আজাদ হিন্দ রেডিয়ো “

সংহিতা রায়

সাল ১৯৪২। ২৫ মার্চ। আজাদ রেডিয়োতে সম্প্রচারিত সম্প্রচারিত হল এই ঐতিহাসিক ভাষণ। বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সরাসরি জানালেন তিনি ‘জীবিত’।

বলেন ব্রিটিশ নিউজ এজেন্সি বিশ্বকে জানিয়েছে, টকিয়োতে কনফারেন্সে যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তা ভ্রান্ত। ব্রিটিশ খবরকে বললেন, ‘Wishful Thinking’.

১৯৪২ সালের ৭ জানুয়ারি নেতাজি বার্লিন থেকে শুরু করেছিলেন আজাদ হিন্দ রেডিয়ো বা ফ্রি ইন্ডিয়া সম্প্রচার।

আজাদ হিন্দ রেডিয়ো থেকে ইংরেজি, হিন্দী, বাংলা, মারাঠি, পঞ্জাবি, পুশতু, উর্দুতে সাপ্তাহিক নিউজ বুলেটিন প্রচার করা হত। রেডিয়োতে নেতাজি ভাষণ শুরু করতেন ‘কমরেড’ শব্দটি দিয়েছি এবং শেষ করতেন ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ ও ‘আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিয়ে।

সেদিন তিনি কী বলেছিলেন, সেই ভাষণ আপনি সম্পূর্ণ জানতে পারবেন ‘নেতাজী বার্থ প্লেস মিউজিয়াম-এ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাসভবনে।

যেমন দেখতে পাবেন নেতাজির ছবি দেওয়া নোট। ভারতে যদিও কখনও দেখা যায়নি এমন নোট। কিন্তু এই নোটের ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর। ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে রেঙ্গুনে স্থাপিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। তার সঙ্গেই এসেছিল বিশেষ নেতাজি নোট। ছাপা হত জার্মানিতে। নোটের একদিকে নেতাজির ছবি, মাঝে লেখা টাকার অঙ্ক, অন্য দিকে স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের মানচিত্র।

কটকের জেল রোডে অবস্থিত নেতাজি সংগ্রহ শালায় রাখা আছে নোটের নিদর্শন।

ভারতে নেতাজিচর্চা এবং নেতাজি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু মানুষদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সংগ্রহশালা।

১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি জানকীনাথ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র বসু। বাবা জানকীনাথ বসু ছিলেন সে সময়ের প্রখ্যাত আইনজীবী। মা প্রভাবতী দেবী। ওড়িশার ওড়িয়া ভবনের কাছে দোতলা এই বসতবাটি নির্মাণ করেন জানকীনাথ বসু। এখানেই আট ভাই আর ছয় বোনের বৃহৎ পরিবারে কেটেছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনের প্রথমার্ধ।

পড়তেন রাভেনশ কলেজে। ১৯১৩ সালে এন্ট্রান্স পাশ করার পর চলে আসেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য উচ্চ শিক্ষা।

কটক স্টেশনের কাছেই এই সংগ্রহশালা। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ওড়িশা সরকার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট এন্ড কালচার হেরিটেজকে এই বাড়ি পুনঃনির্মাণের দায়িত্ব দেয়। ২০১৯-এর জানুয়ারিতে হয় উদ্বোধন।

মূল দরজা দিয়ে মিউজিয়াম কমপ্লেক্সে প্রবেশ করলে সামনেই নেতাজি মূর্তি। তার একদিকে টিকিট কাউন্টার। আর অন্যদিকে আস্তাবল।

টিকিটের মূল্য ১০ টাকা। বিদেশী পর্যটকদের জন্য ৫০ টাকা।

কার্যত এই চত্বর থেকেই শুরু হয়ে যায় সংগ্রহশালা দর্শন। আস্তাবলটি এক সময় বসু পরিবারের দামী ঘোড়ায় ছিল ভরা। ভিতরে অতীতের জিন, লাগাম আর ঘোড়ার সামগ্রী। অবিকল আছে ঘোড়ার জলপানের জায়গা।

ভিন্টেজ ফিটনও দেখতে পাবেন সামনে।

বিরাট বাগান পেরিয়ে সংগ্রহশালা। সেই দিকে যাবার পথেই বামদিকে ওড়িয়া রীতির একটা ছোট মন্দির। ১৮৮৭ সালে বাসভবনে এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন জানকীনাথ বসু।

দ্বিতল সংগ্রহ শালায় সর্বমোট বারোটি গ্যালারি। নিম্নতলে চারটি এবং প্রথম তলে আটটি।

নিম্নতল

১) পড়ার ঘর

২) শৈশব

৩) কারাজীবন

৪) রাজনৈতিক জীবন

একতলার গ্যালারি

১) আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক

২) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি

৩) আজাদ হিন্দ সরকার

৪) আজাদ হিন্দ রেডিয়ো

৫) জন্ম কক্ষ

৬) আধ্যাত্মিক জীবন

৭) পারিবারিক জীবন

৮) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও ওড়িশা

প্রতিটি গ্যালারিতে দুষ্প্রাপ্য ছবি, প্রামান্য নথির মাধ্যমে নেতাজির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। রয়েছে তাঁর নিজে হাতে লেখা চিঠি, ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও বই।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক নোট, ডাকটিকিট দেখার সুযোগ পান দর্শকরা।

যে শয্যায় নেতাজি জন্মেছিলেন রাখা রয়েছে সেটিও।

পারিবারিক গ্যালারিতে স্ত্রী এমিলি শেঙ্কেল এবং কন্যা অনিতা পাফ সম্পর্কেও বিশদ তথ্য রয়েছে।

নেতাজির একাধিক স্থানীয় মঠের সঙ্গে সংযোগ, তাঁর গীতা, জপমালা আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে ধারণা দেয়। কিশোর বয়স থেকেই নিয়মিত ওড়িশার বিভিন্ন মঠে যেতেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ঋষি অরবিন্দর প্রভাব ছিল।

এই সংগ্রহশালায় ফটোগ্রাফি নিষিদ্ধ। সোমবার ও সরকারি ছুটির দিন বন্ধ থাকে। অন্যান্য দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১:৩০ এবং দুপুর ২:০০ থেকে বিকাল ৫:০০ অবধি খোলা।

(ছবি- সংহিতা রায়)

ডালহৌসির পথে ইতিহাসের পদধ্বনি

সংহিতা রায়

এমন এক হোটেল, যে হোটেলে জায়গা পেতে গেলে শুধু ধনী হলেই চলত না চাই আরও বেশি কিছু। এলিট ক্লাস ব্রিটিশ রাজপুরুষ আর নীল রক্তের ভারতীয়রাই একমাত্র জায়গা পেত। কলকাতার ডালহৌসি স্কয়ারের এই হোটেল ছিল গোটা এশিয়া আর ইউরোপের নজরের কেন্দ্রবিন্দু। অনেকে বলেন এটিই এশিয়ার প্রথম হোটেল।

আজ যেখানে এজি বেঙ্গলের অফিস ঠিক সেই জায়গায় ১৮৩০ সালে গড়ে হোটেল স্পেনসাস। মূলত ইউরোপীয়দের কথা ভেবেই জন স্পেনসাস এই হোটেল তৈরি করেছিলেন। বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী।

শুনলে অবাক হবেন সালে পঞ্জাবের প্রয়াত মহারাজা রঞ্জিত সিং-এর কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিং তাঁর মা মহারানী জিন্দ কৌরের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎ করেছিলেন কলকাতার এই হোটেলেই।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে দলীপ সিংহাসনে বসেন। ১৮৫০ সালে নাবালক রাজাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে কোহিনূর তুলে দেন। এই ঘটনার পরই পাড়ি দেন ইংল্যান্ড। এই ঘটনার দীর্ঘ ১৩ বছর পর তাঁর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়।

আবার এই হোটেলের হেঁশেল থেকেই নাকি খানা যেত লখনউ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহর কাছে। নবাবের মন রাখতেই বিরিয়ানিতে যোগ করা হয় আলু। এ তাঁর ‘গরিবি’র কারণে নয় কিন্তু। বরং আলু তখন বিদেশ থেকে আনা মহার্ঘ্য উপকরণ।

আলুর সঙ্গে আবার কলকাতার টাউন হলেরও যোগ রয়েছে। কীভাবে?

আঠারো শতকে বাংলায় আলু প্রবেশের নেপথ্যে ছিলেন বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস। ভারতীয় তথা বাংলার কৃষকদের আলু চাষে উৎসাহ দিতে নানা চেষ্টা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সে সংক্রান্ত আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল টাউন হলেই।

আর তার কাছাকাছি-ই থাকতেন ওয়ারেন হেস্টিংস। আজকের কিরণশঙ্কর রায় রোডে। তারের জালে সেই ভবনের প্রস্তুর ফলকটি যদিও সহজে দেখা যায় না, ধূলোর দাগে ম্লান, তবু যদি খোঁজেন ঠিকই সন্ধান পাবেন।

অতীতের এমন নানা আশ্চর্য এবং অজানা গল্পে কলকাতার পুরনো ‘অফিসপাড়া’ ডালহৌসি স্কোয়ারকে নতুন করে চেনালেন কলোনেল নীতিন শ্রেষ্ঠা। এবং সিদ্ধার্থ সোম। ৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল ‘ডালহৌসি ওয়াক’-। হেরিটেজ ওয়াকটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সলিল হোর।

নীতিন শ্রেষ্ঠা, দেরাদুনের এই সেনা অফিসার একাধারে সৈনিক অন্য দিকে ইতিহাসের একনিষ্ঠ সাধক। গল্পে ঠাসা তাঁর ঝুলি।

১৭৭২ সালে কলকাতা যখন ভারতের রাজধানী তখন থেকেই এই অঞ্চল হয়ে উঠেছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির নামে নাম হয় ডালহৌসি স্কোয়ার। পরে অবশ্য নাম হয় বিবাদী বাগ। বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ।

ডালহৌসি স্কোয়ারের চারপাশে রাইটার্স বিল্ডিং, জিপিও, টাউন হল, কলকাতা হাইকোর্ট, সেন্ট জনস চার্চ, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল এবং রাজভবন।

তবে এদিন হেরিটেজ ওয়াকের দ্রষ্টব্য তালিকা ছিল বেশ লম্বা। উপরের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছাড়াও ছিল- ম্যাকডোনাল্ড ফাউন্টেন, কলকাতা হাইকোর্ট, ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম, ব্ল্যাক হোল মনুমেন্ট, গ্র্যান্টস মনুমেন্ট, সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চ, দ্য ডেড লেটার অফিস, কারেন্সি বিল্ডিং আর লক্ষ্মীশ্বর সিং-এর মূর্তি। দারভাঙ্গার মহারাজার প্রস্তুর মূর্তি কেন ইংরেজ রাজপুরুষ অধুষিত ডালহৌসিতে স্থান করে নিল সেই কাহিনিও চমকে দেওয়া।

পরাধীন দেশে ডালহৌসি স্কোয়ার ছিল ব্রিটিশ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ইতিহাসের নানা রঙ বদলের সাক্ষী এই চত্বর। স্বাধীনতার পর থেকে আজও চলেছে সেই ট্র্যাডিশন। এই চত্বরের প্রতিটি রাস্তায় রয়েছে ইতিহাস। আদরে অনাদরে সে বেঁচে রয়েছে। ইতিহাসপ্রেমীদের শুধু চিনে নেওয়ার অপেক্ষা।

(ছবিঋণঃ অর্ণব ঘোষ দস্তিদার)

উত্তরের আদিবাসিন্দা

– সোহম ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপুর্ন পর্যটন কেন্দ্র হলো ডুয়ার্স ,বন্য প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণে ভ্রমণ পিপাসু মানুষ ছুটে বেড়ায় ডুয়ার্সের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ।পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর বাংলায় হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আসামের বঙ্গাইগাও জেলা পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ,তাই ছিল অতীতে ভুটান যাওয়ার কিংবা মায়ানমার হয়ে তিব্বত যাওয়ার “দুয়ার “,বা দরজা। তাই অঞ্চলটির নাম হয় ডুয়ার্স। অতীতের কামতাপুর তথা জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা সীমান্ততে ৪৭৫০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সে অপরুপা ডুয়ার্স জুড়ে শান্ত নিবিড় ছাওয়া রোমাঞ্চে ভরা পথ,জনপদ ,তিস্তা সংকোষের মতো খরস্রোতা নদীর মায়া জড়ানো এ অঞ্চলে আধুনিক তথাকথিত সভ্য মধ্যবিত্ত শহুরে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একাধিক উপজাতিক সম্প্রদায়ের বাস, যাঁদের বসবাসের একমাত্র কারন এখানকার স্থানীয় চা বাগানগুলিই।

অতীতে পার্বত্য উপত্যকা বা ভ্যালিগুলোতে চা এর চাষ থাকলেও সে ছিল কিছু উচ্চবিত্ত নেপালি ও গোর্খাদের নিজস্ব মুনাফা লাভের ও জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন , পরবর্তীতে উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শহুরে জীবনে চা পান আধুনিকতার একটি মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ালে ,সেই উঠতি চায়ের চাহিদা মেটাতেই পার্বত্য তরাই অঞ্চলে শুরু হলো চায়ের চাষ, তবে চা প্ল্যান্টিং এর প্রধান সমস্যা ছিল বিশাল আয়তনের হিংস্র জন্তুসমন্বিত জঙ্গল সাফ করে ,তাতে চা গাছের চারা রোপণ করা।

সেই কাজ করতে স্থানীয় কৃষিজীবি মেচ, হারিয়া , টোটো সম্প্রদায়ের মানুষ কিছু ধর্মীয় কারনে ও হিংস্র জন্তুর থেকে প্রান ভয়ে রাজি না হলে ।

ব্রিটিশ সরকার তৎপর হয়ে উঠলো একদল সৎ, সাহসী,তথাকথিত ভাবে অনুগত ও পিছিয়ে থাকা উপজাতিক মানুষকে এ কাজে রাজি করাতে।

সেই অনুযায়ীই, তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং , স্যার বিজিনো ফ্রাঙ্ক নামের জনৈক এক চা মালিককে চিঠি মারফত জানালেন ,

“ট্রেন লাইন পাতার কাজে ছোট নাগপুর অঞ্চল থেকে আগত যে একাধিক বোকা ও মূর্খ খাদ্য লোলুপ ওরাও ও মুন্ডা মানুষ নিযুক্ত ছিল, তারাই এ কাজে দক্ষ হবেন বলে তাঁর অভিমত”

খেয়াল করে দেখুন ,তিনি ব্যবহার করলেন দুটি শব্দ তাঁদের চরিত্কে বোঝাতে “বোকা বা বুদ্ধিহীন “,”খাদ্য লোলুপ “।

শোষক রাষ্ট্রের কাছে শ্রমিকের বুদ্ধিহীন থাকাই হয়তো বরাবরই এমনটাই প্রিয় ,যাইহোক।

সেই চিঠিতেই পাওয়া গেল সমাধান , সেই চিঠি মোতাবেক স্যার বীজিনো নিজস্ব অর্থ খরচ করেই ঠিক করলেন এদেশীয় কিছু ব্রিটিশ অনুগত বাঙালিদের , যাঁরা সরকারের হয়েই কিছু পয়সার বিনিময়ে ,ঝাড়খণ্ড পুরুলিয়া ও ছোটনাগপুরের বুক থেকে মানুষদের নিয়ে এলো , একটি কুঁড়ি দুটি পাতার দেশে ।

এই বেতন ভুক বাঙালিদের আজও ডুয়ার্স এ বলা হয় “আরকাঠি” ,গোদা বাংলায় যাকে বলে ওই” দালাল বা শ্রমচোর “।

নিয়ে তো এলো, কিন্তূ কি লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলো ,সেটায় এবার আসি। এই দালাল সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সহজ সরল মুন্ডা, ওড়াও , হারিয়া শ্রেনীর মানুষদের কাওকে দেখালেন “টাকার লোভ”,” কাওকে দেখালেন ভালো মন্দ ডুয়ার্সের জঙ্গলে পশু থাকায়,শিকারের সহজলভ্যতার লোভ, কারন এই যোদ্ধা জাতিগুলি বিশ্বাস করতেন শিকারই তাঁদের সভ্যতার মানদণ্ড , অরণ্যের চিরাচরিত রীতি।আবার কাওকে লোভ দেখালেন যে চা বাগানে কাজ করলে সরকার থেকে পাকা দালান বাড়ি দেওয়া হবে,এমনকি ডুয়ার্সের অঞ্চলে থাকা বনবস্তির সুন্দরী মেয়েদের রূপের প্রশংসা করেও লোভ দেখালেন এই সহজ সরল মানুষগুলোকে , প্রয়োজনে বিপদে অগ্রিম দাদন দিয়েও বাধ্য করলেন চা চাষে কাজ শুরু করতে।

এইভাবেই এই মানুষগুলোর আশা। কিন্তূ এসেই শুরু হলো গহীন বিপদ সঙ্কুল বনে এঁদের কঠিন জীবন যাপন , নাম মাত্র মজুরি তাঁদের মিলতো কি মিলতো না, তাঁর বিনিময়ে খাটতে হতো প্রায় দৈনিক চোদ্দ ঘণ্টা ।

আজ সমগ্র তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলে এই মানুষদেরই সন্তান সন্ততিদের বাস

।।উত্তরের আদিবাসী।।

(১)

।।উত্তরের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় চালচিত্র।।

আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ জুড়েই রয়েছে আদিবাসী জনসমাজ। ওঁরাও, মুন্ডা, নেপালি, নাগেশিয়া, মালপাহাড়ি, মাহালী, তুমিজ সম্প্রদায়ের মানুষ মূলত কোন একসময় এসেছে ছোটনাগপুর অঞ্চলের মালভূমি থেকে অথবা সাঁওতাল পরগনার বিভিন্ন এলাকা থেকে যা বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবেই ডুয়ার্স তথা অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে আবর্তিত হতে লাগল এক বৃহৎ জনসমষ্টি যা গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে ধীরে ধীরে নগরভিত্তিক জীবনধারার পথে এগিয়ে নিয়ে চলতে সাহায্য করল। আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিবর্তন নিতান্তই অর্থবহ হয়ে উঠতে লাগলো।

জলপাইগুড়ি জেলার যারা সত্যিকারের ভূমিজ সন্তান সেই কোচ, মেচ, রাভা এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অভিবাসী আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমান্তরাল প্রবাহ বয়ে চললো। তবে এই প্রবাহ সর্বত্রই যে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে চলল তা হয়তো সর্বাংশে সত্য নাও হতে পারে। কারণ জনজাতি এবং আদিবাসী সমাজের চিন্তা চেতনাতে মিল থাকলেও অমিল ছিল প্রচুর পরিমাণে। এই ধারণা সম্ভবত অনস্বীকার্য যে চা বাগিচাকেন্দ্রিক যে আদিবাসী জীবনধারা এই অঞ্চলে প্রবহমান হয়েছিল তার সঙ্গে ভূমিজ সন্তানদের একটা স্পষ্ট পার্থক্য থেকেই গিয়েছে। হয়তো নিজেদের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে বহিরাগত শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তাদের অনেকাংশে রক্ষণশীল মনোভাবের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

তবুও আদিবাসীরা মূল জনস্রোতের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হলেও এদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আচার আচরণ, পোশাক আশাক, জীবনযাত্রা, ধর্মচিন্তা সবকিছুই জলপাইগুড়ি তথা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিপূরক। সব আদিবাসী সংস্কৃতির একটা স্বাতন্ত্র্য থাকলেও প্রতিটি সংস্কৃতির মধ্যে কিছু মিলও খুঁজে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর মধ্যে প্রতি ১৭ জনের একজন কোনও না কোনও আদিবাসী বা জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত। সরকারিভাবে এই আদিবাসী বা জনজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা ৮০১। পশ্চিমবঙ্গে ওরাওঁদের জনসংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষের কাছাকাছি। এ রাজ্যের মোট আদিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ১২.৫ শতাংশ।

ইটি ডালটনের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ডেসক্রিপ্টিভ এথনোলজি অফ বেঙ্গল’ বইটির বয়স দেড়শো বছর হতে চলল। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত এইচ এইচ রিজলের দুই খণ্ডের সুবিশাল ‘ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল’ বইটিও ডুয়ার্সের উপজাতি চর্চার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। বইগুলিতে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আদিবাসীদের প্রসঙ্গ আছে যা আমার প্রাথমিক তথ্য সরবরাহের আকর এবং বাবু শরৎচন্দ্র রায়-এর ‘দ্য ওরাওস অফ ছোটনাগপুর’ গ্রন্থ থেকে ওরাও সহ অনেক জনজাতির বিশদ পরিচয় পেয়েছি।

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় হলেও রাজ্যের ১৯টি জেলাতেই কমবেশি ওরাওঁরা আছে। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায়, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ওকালতিতে, ব্যবসায়, খেলাধুলোয়, রাজনীতিতে, শিল্পকলায় ওরাওঁরা আছে। এই বাংলার দুজন ওরাওঁ লেখকের রচনা রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ সাহিত্যের পাঠ্যসূচিতে আছে।

আলিপুরদুয়ারের বিগত সাংসদ জন বারলা, মাদারিহাটের বিধায়ক মনোজ টিজ্ঞা ও প্রয়াত ঈশ্বর তিরকির পুত্র সুনীল তিরকিও ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মানুষ। চা শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব নকশালবাড়ির ঈশ্বর তিরকির নাম অনেকেরই জানা। কয়েক বছর আগেও ওরাওঁ জনগোষ্ঠী থেকে মন্ত্রী ছিলেন ডুয়ার্সের কালচিনির মনোহর তিরকি, কুমারগ্রামের দশরথ তিরকি, হাসিমারার জেমস কুজুর প্রমুখ। অনেক আগে কংগ্রেস আমলে আলিপুরদুয়ারের ড্যানিস লাকড়া মন্ত্রী হয়েছিলেন। বিধায়ক ও সাংসদ ছিলেন আরও অনেকে। এখনও কেউ কেউ আছেন।

(২)

।।স্বতন্ত্র সংস্কৃতি চর্চায় আগ্ৰহী আদিবাসীরা।।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করে আদিবাসীরা। বিশ্বের সবগুলো জাতিসত্তা এবং আদিবাসীদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সম্মান জানানোর দিন বিশ্ব আদিবাসী দিবস। কিন্তু সময়ের বহমানতায় চারপাশের অনেক কিছুই বদলে গেছে। অন্যদের পাশাপাশি আদিবাসীদের অনেকের জীবনেও পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতিচর্চা এমনকি জীবনযাপনে পরিবর্তন এসেছে।

কিন্তু আজও এই সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্বসূরীদের সম্মান জানাতে ভোলেনি। তাই পূর্বপুরুষদের দেখানো পথেই আজও দলবেঁধে শিকারে যান তারা। বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে এই শিকার পর্ব চলে। বহু আদিবাসী বাড়িতে এখনো শিকারে ব্যবহৃত তীর-ধনুক, বাঁশের লাঠি, কাপড় ইত্যাদি সযত্নে রাখা।

আর শুধু তাই নয়, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখনও বহু আদিবাসী পরিবারে ঘরে তৈরী হাড়িয়া দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের কথা রয়েছে। তাদের বিভিন্ন সামাজিক উৎসবেও ব্যবহারে পাওয়া যায় আধুনিকতার ছোঁয়া। আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর।

দিনহাটা মহকুমার দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায় ওরাওঁ, সাঁওতাল, উপজাতি পরিবার এখনও রয়েছে। এখনও তারা নিজেদের মধ্যে সাদরি ভাষায় কথা বলে। শিক্ষার হার বাড়ার ফলে আজ সাদরির ব্যবহার কমে গেছে। তবে সাবেকি এই প্রথার ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় নি।

যুগের পরিবর্তনে অনেক কিছু বদলে গেলেও আদিবাসীরা তাদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বন্য জন্ত শিকার একসময় তাদের পূর্বপুরুষদের পেশা ছিল। এখনও তারা পৌষ মাসে একবার দল বেঁধে শিকারে বের হয় নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে। নিজের ছাড়া অন্যান্য জায়গায় ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয় না আদিবাসী পরিবারের বাসিন্দারা।

নিজস্ব কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে নিজস্ব ভাষায় সংগীত পরিবেশন করে। নিজেদের মধ্যে নিজস্ব ভাষাতেই কথাবার্তা বলে। শুধু তাই নয়, বহু পরিবার এখনও মাতৃতান্ত্রিক। তবে পরিবেশ এবং পরিস্থিতির কারণে বিয়ের নিয়মে কিছুটা শৈথিল্য এসেছে।

শিক্ষাদীক্ষার কারণে একটা অংশের জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এলেও ওরা যে নিজস্ব সংস্কৃতিকে যথেষ্ট সম্মান করে এবং ছাড়তে চান না তা আদিবাসী বিভিন্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়।

তথ্যসূত্রঃ

উল্লেখযোগ্য বইয়ের তালিকা:

‘উত্তরবঙ্গের আদিবাসী’ – লেখক: বিমলেন্দু মজুমদার।

‘উত্তরের আদিবাসী লোককথা’ – লেখক: প্রমোদ নাথ।

‘উত্তরের আদিবাসী মেচ সমাজ ও সংস্কৃতি’ – লেখক: প্রমোদ নাথ।

‘উত্তরবঙ্গের আদিবাসী পরিচয়’ – লেখক: প্রমোদ নাথ।

শুধু সংক্রান্তি নয়, বাঙালির পিঠে-খাওয়া বছরভরের

সৌভিক রায়

ভাস্কর চক্রবর্তী লিখেছিলেন, ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা?’ বাঙালির শীতকাল আসে পিঠে-পুলির পিঠে চেপে আসে। বাঙালির শীতযাপন মানেই পিঠেপুলির স্বাদমাখা দিন। মকরের হাওয়ার তেজ বাড়ে আর সেই হাওয়ায় মিশে ভেসে বেড়ায় চিতই পিঠে সেঁকার গন্ধ, গুড় ফোটার সুবাস। পৌষের সংক্রান্তির কথা উঠলেই ভেসে ওঠে পিঠে, পুলি, পায়েস দিয়ে রসনাতৃপ্তির স্মৃতি। বহুত্ববাদের ভারতকে মকর সংক্রান্তিই ঐক্যবদ্ধ করেছে। পশ্চিম ভারতে এটি ‘মকর সংক্রান্তি’, দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ‘পোঙ্গাল’, উত্তর ভারতে ‘লোহরি’, অসমে ‘ভোগালি বিহু’, কর্ণাটকে ‘ইল্লুবিল্লা’ এবং ‘মকর সংক্রমণা’, উত্তরপ্রদেশে ‘খিচড়ি’, গুজরাটে ‘উত্তরায়ণ’, হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশে ‘মাঘী’, মহারাষ্ট্রে ‘তিলগুল’, বিহার-ঝাড়খণ্ডে ‘সকরাত’, কাশ্মীরে শায়েন-ক্রাত নামে পরিচিত…আর বাংলার পৌষ পার্বণ।

পিঠে-পুলির পার্বণই পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি। একাধিক সাহিত্যিকের রচনায় বাংলার পিঠেপুলির কথা উঠে এসেছে। বিভুতিভূষনের পুঁই মাচায় পাটিসাপটা, ঠাকুমার ঝুলিতে দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদার একাধিক পিঠের কথা উল্লেখ করেছেন যেমন– ঘাস্কে পিঠে, দাসী চন্দ্রপুলি, চন্দনপাতা, মোহনবাঁশি, ক্ষীরমুরলী ইত্যাদি। নারায়ণদেবের পদ্মপুরানে বাংলার এক বিশেষ ধরনের পিঠের উল্লেখ আছে। নারকেলের পুর দিয়ে তৈরি আধখানা চাঁদের আকৃতি বিশিষ্ট চন্দ্রপুলি, এই চন্দ্রপুলি বেহুলার বিয়েতে পরিবেশিত হয়েছিলে। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পিঠে হিসেবে পাটিসাপটার বিবরণ পাওয়া যায়।

কিন্তু বাঙালির পিঠে খাওয়ার দিন কি কেবল একটা?

বৈচিত্র্যের আধার বঙ্গদেশে পৌষ সংক্রান্তি ছাড়াও পিঠে খাওয়ার দিন রয়েছে। শ্রাবণের অমাবস্যায় সুবর্ণরেখার অববাহিকায় ঢেরা পরব পালিত হয়। ওইদিন বিকালে আসকে পিঠে বানানো হয়। প্রথম পিঠেটিকে তিন টুকরো করে জল, মাটি ও আকাশের জীবদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। গরম দুধে গুড় গুলে পিঠে ডুবিয়ে খাওয়া হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন কুড়মিরা বারি পুজো করেন। ঈশ্বরকে তাঁরা গরল পিঠে নিবেদন করেন। আতপ চালের গুঁড়ো, গুড়, দুধ সঙ্গে ঘি দিয়ে তৈরি হয় গরল পিঠে। অন্যান্য যেকোনও পরবেও কুড়মিরা এই পিঠে বানান। ভাদ্র সংক্রান্তির দিন পাত পোড়া পিঠে খাওয়া হয়। চালের গুঁড়ো ও ময়দার মিশ্রণের সঙ্গে গুড় বা চিনি মিশিয়ে কলা পাতায় মুড়ে উনুনের নিভে আসা আঁচে পুড়িয়ে পিঠে বানানো হয়। পাত পোড়া পিঠে নামের হেতু নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে। পাত পোড়া পিঠে খাওয়ার পর সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হত গুড় বানানোর প্রক্রিয়া।

এরপর চাপড়া ষষ্ঠী, দুগ্গা পুজোর ষষ্ঠীর ঠিক এক মাস আগেই পালিত হয় এই ষষ্ঠী। কথায় আছে,

‘চাপড়া এলো ধেয়ে,

সকল পরব নিয়ে’

বাঙালির পুজো-পার্বণ-উৎসবের মরশুম চাপড়া ষষ্ঠীর থেকেই শুরু হয়। সন্তান-সন্ততি, পরিবারের মঙ্গল কামনায় বাড়ির গৃহিণীরা এই ব্রত পালন করেন। ষষ্ঠী বলে, ছরকম ভাজা বানানোর রেওয়াজ রয়েছে। ছটি ভাজার মধ্যে মটর ডাল বেটে চাপড় বা চাপড়া বড়া মাস্ট। সঙ্গে থাকে কলার বড়াও। স্বাদে মিষ্টি। একে কলার পিঠেও বলেন কেউ কেউ। প্রস্তুত প্রণালী অনুযায়ী একে পিঠে বলাই যায়। এই তিথিতে তালের রস দিয়ে চাপড়া পিঠে বানিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন কেউ কেউ। পুজো শেষে তা বাচ্চাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

এরপরই দুর্গা পুজো, সেসময় পল্লিবাংলার মেয়ে-বউরা গুড় পিঠা বানায়। চালের গুঁড়ো আর আখের গুড় মিশিয়ে মণ্ড বানানো হয়। তারপর মালপোয়ার মতো গড়ে তেলে ভাজা হয়। এককালে ঘিয়ে ভাজা হত। এই পিঠে গুড় পিঠা নামেই পরিচিত। পুজোর দিনগুলোতে গুড় পিঠাতেই মিষ্টি মুখ চলত।

বাঁকুড়ার তালডাংরার পাকুড়ডিহায় ‘সাত ভায়া মিট্টাং মেশ্রা’ নামে এক পরব হয়। পরবের পিছনে রয়েছে সাত ভাই চম্পার গল্প। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে বাঁকুড়ার পাকুড়ডিহা গ্রামে সাত ভাই এবং তাঁদের এক বোন বাস করত। এক দিন পশু শিকারে গিয়ে আর ফিরে আসেনি সাত ভাই। ভাইদের মঙ্গলকামনায় সাধনা শুরু করেন বোন। বহু দিন পর সাত ভাই বাড়িতে ফেরেন। তা থেকেই পরবের শুরু, মাঠে গাছের ডাল পুঁতে তাকে প্রকৃতি রূপে কল্পনা করে পুজো করা হয়। ফুটন্ত ঘিয়ের মধ্যে হাত ডুবিয়ে গুড়পিঠে তৈরি করা হয়। সেই পিঠে পুজোর ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয়। তারপর পিঠে খাওয়া হয়।

কালীপুজো অর্থাৎ দীপান্বিতা অমাবস্যায় রাঢ় বাংলায় বাঁধনা পরব চলে। কৃষি পরব বাঁধনার সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয় জামাই বাঁধনা উৎসব। জামাই ষষ্ঠীর মতো এটিও জামাই আপ্যায়নের প্রথা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে আজও জামাই বাঁধনার চল আছে। মেয়ে-জামাইকে নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়। তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে, বরণ করা হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আগের দিন অর্থাৎ প্রতিপদে এই উৎসব আয়োজিত হয়। জামাইকে আসকে পিঠে খেতে দেওয়া, এই উৎসবের অন্যতম আচার। এ নিয়ে ছড়াও প্রচলিত আছে।

‘ছাং গরগর আইসকা পিঠা,

দেখ্ ন জামাই কেমন মিঠা।।’

আদতে বাঁধনা পরব গো-বন্দনার উৎসব। অমাবস্যার রাতে যুবকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরুদের জাগিয়ে রাখেন। এই যুবকদের ধাঁগড়িয়া বা ধাঁগড় বলা হয়। ঢোল, মাদল, বাঁশি বাজিয়ে ‘লায়ার’ অর্থাৎ পুরোহিতের বাড়ি থেকে ‘ঝাঁগোড়’ বা জাগরণী গানের দল গ্রাম ঘুরতে বেরিয়ে পড়ত। গ্রামের সব বাড়ি থেকে অন্তত একজন করে পুরুষ ওই দলে থাকেন। দলটি গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের গোয়াল ঘরে গিয়ে গান করে। এই গানের নাম অহীরা গান।

‘জাগে মা লক্ষ্মী জাগে মা ভগবতী, জাগে তো অমাবস্যার রাতি

জাগে তো প্রতিপদ দেবে গো মাইলানি, পাঁচ পুতাঞঁ দশধেনু গাই।’

গৃহস্থরা তাদের স্বাগত জানান। গৃহবধূরা পিটুলী গোলার দিয়ে ধাঁগড়িয়াদের সঙ্গে হোলি খেলেন। অমাবস্যার রাতে বানানো ‘ঝাঁগোড়া পিঠা’ গানের দলকে খেতে দেওয়া হয়। গরুকেও ওই পিঠে খাওয়ানো হয়। ঢেঁকিতে কোটা চালের গুঁড়ো দিয়ে এই বিশেষ পিঠে বানানো হয়। পিদিম নিভু নিভু হলেও কার্তিকের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে সুন্দরবনেও গোয়াল পুজোর চল রয়েছে। গুড়পিঠে হল এই পুজোর প্রসাদ। চালবাটা আর আখের গুড় দিয়ে অনেক গুড়পিঠে তৈরি করা হয়। যা গরুকেও খাওয়ানো হয়।

এবার এসে পড়ে অগ্রহায়ণ। গোটা অগ্রহায়ণ জুড়ে যাঁরা নাটাই চণ্ডীর ব্রত করেন তাঁরা চিতই পিঠে বানান। অঘ্রান সংক্রান্তিতে রাঢ় বঙ্গের মেয়েরা পিঠে বানান। ওই দিন বাড়িতে পিঠে করতেই হয়, এ যেন এক রীতি। চালের গুঁড়ো দিয়ে আসকে পিঠে বানানো হয়। কোথাও কোথাও সরুচাকলিও বানানো হয়। রাতে ভাত বা রুটি নয়, আসকে পিঠে বা সরুচাকলি খাওয়াই নিয়ম। অঘ্রান সংক্রান্তি থেকেই শুরু হয় বাংলার পিঠে পরব। কোনও কোনও বাড়িতে ওই দিনে সরা পোড়াতে হয়, নইলে মকরের দিন পিঠে বানানো যাবে না। নবান্ন, পৌড়া অষ্টমীতেও পিঠে বানানো হয়।

ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ; বাঙালির যাবতীয় পালা-পরবের অধিকাংশই এই সময়টাতে হয়। কৃষিজমি বা ফসল কেন্দ্রিক উৎসব, লোকজ প্রথার বাহুল্যও বেশি এই পাঁচটি মাস জুড়ে। প্রতিটি মাসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে পিঠে। দেশ পাড়া-গাঁয়ে তো মিষ্টির দোকান ছিল না, ঘরে বানানো নাড়ু, পিঠে-পুলি দিয়েই উৎসব উদযাপন হত সেকালে। আর এইভাবেই বঙ্গের নিজস্ব উৎসবগুলোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল পিঠে।

”বেঙ্গল স্কুল এন্ড দ্য মাস্টারঃ নরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার।”

শিল্পীর সাত দশকের শিল্পকর্ম (কিউরেটর অভিজিৎ সাহা)

সংহিতা রায়

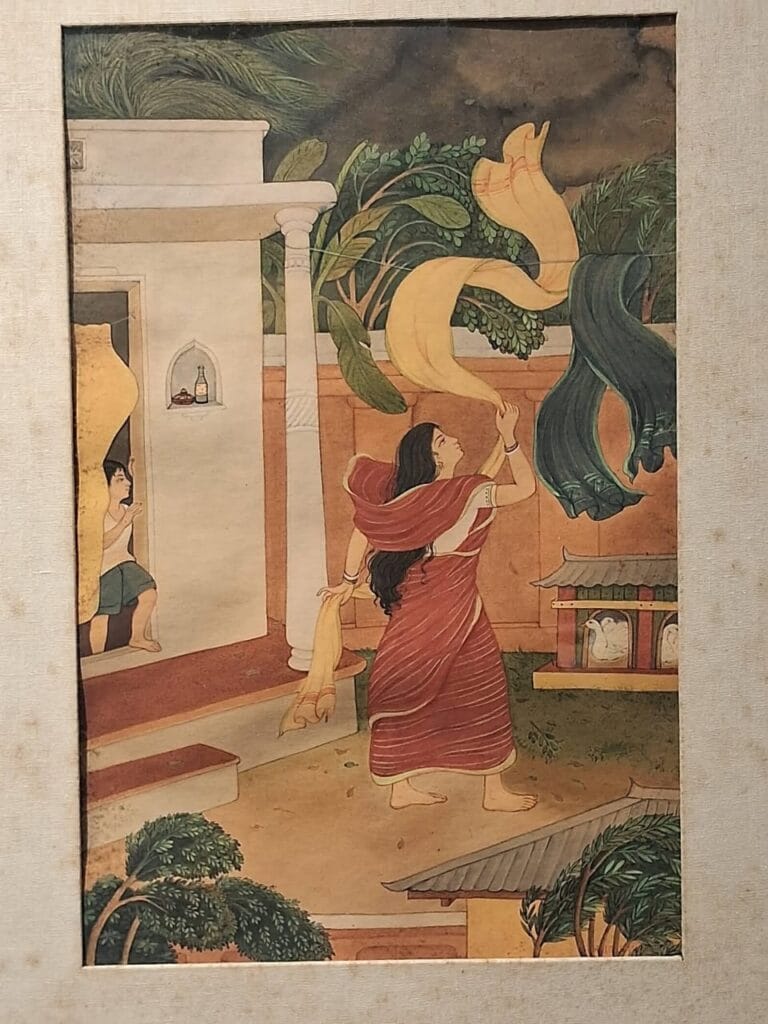

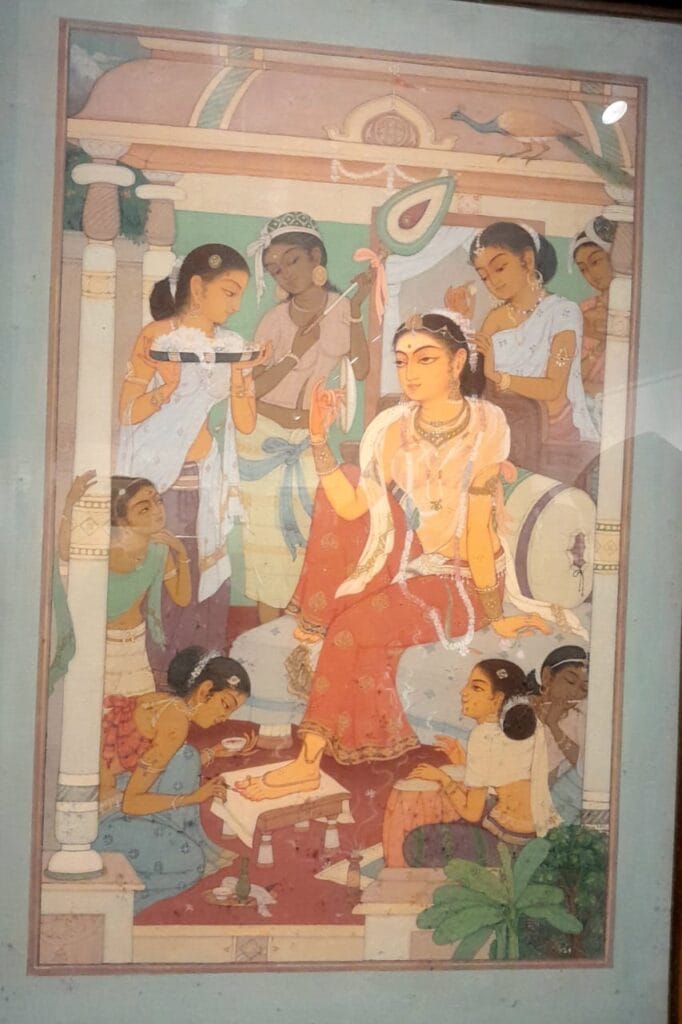

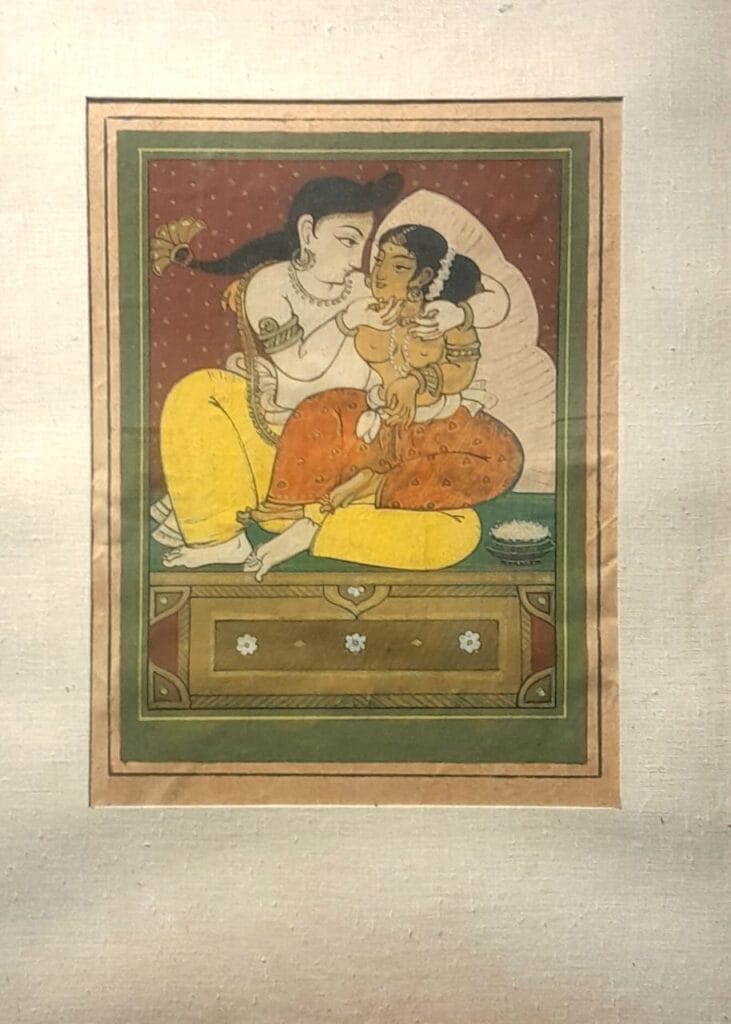

শ্যাম মেঘে আঁধার নেমেছে আকাশে। উতল হাওয়ায় দোল জেগেছে। উঠোনে শুকতে দেওয়া শাড়ি যেন নৌকার পাল। পল্লীবধূ ছুটে আসে উড়ে যাওয়া শাড়ির টানে। তার পিছুপিছু আসে খোকাটিও। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে।

অস্থির খাঁচার মুরগীর দল। এ ছবি যেন রবি ঠাকুরের বর্ষার গান। গীতবিতানের পাতা ভিজে যায় বৃষ্টির ফোঁটায়। এ ছবি হয়ত হারিয়ে গিয়েছে আজকের নাগরিক বেঁচে থাকায়। ফিরিয়ে দিলেন প্রবীণ শিল্পী নরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার।

কোনও ক্যানভাসে কুয়োতলার মেয়েদের গল্পগাছার দিন, কোনও ক্যানভাসে পরিব্রাজক হয়েছেন যীশু ঠাকুর। বাংলার শ্যামল প্রান্তরে, বকুলছায়ায় খানিক জিরিয়ে নিচ্ছেন। দোয়েল পাখি এসে বসেছে তাঁর কাছটিতে। তাঁর পায়ের কাছে ঝরা বকুল আর শান্ত মেঘশাবকের দল। তিনি যেন এক দুঃখী রাখাল। দূরে গির্জার চূড়া। এ ছবি আঁকা হয়েছে ২০০২ সালে।

শ্রমিক, মজুর, কলকারখানার গান, মিছিল, স্লোগান, প্রেমিকার প্রতীক্ষা, প্রেমিকের বিরহ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পেরিয়ে অখণ্ড ভারত আত্মা। তাঁর ক্যানভাসে সব আছে। ৯৪ বছরের জীবনে শিল্প সাধনার ফসল।

১-৭ জানুয়ারি এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকল কলকাতার শিল্পপ্রেমী মানুষ। একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ, সাউথ এবং ওয়েস্ট তিন গ্যালারি জুড়ে আয়োজিত হল প্রবীণ শিল্পী নরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকারের ছবির প্রদর্শনী। শিরোনাম, ‘Bengal School and the master Narendra Chandra De Sarkar।’ প্রদর্শনীর কিউরেটর অভিজিৎ সাহা

শিল্পীর জীবনের সাত দশকের শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলেন দর্শকরা।

তাঁর প্রদর্শনীর সঙ্গে বেঙ্গল স্কুল নামটি জড়িয়ে রয়েছে। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এই রীতিতে শিল্প চর্চার পথ দেখান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বর্তমানে সেই ধারার সম্ভবত শেষ প্রতিনিধি নরেন্দ্রচন্দ্র দে সরকার।

মুঘল, রাজপুত, অজন্তার শৈলীতে টেম্পেরা ও ওয়াশের কাজের চিত্রকর্মগুলিতে ধরা দিয়েছে মহাকাব্য, পুরাণ কাহিনি, দেবদেবী থেকে এবং লোকজীবন, লোক সংস্কৃতি- ছবির বিষয় যেন সময়ের সঙ্গে শিল্পী জীবনের বিবর্তনের গল্প শোনায়। বিষয়ের জটিলতার পরিবর্তে সহজ রেখায় সরল ছবি, এমন ছবির সঙ্গে সবধরনের দর্শক একাত্ম হতে পারেন।

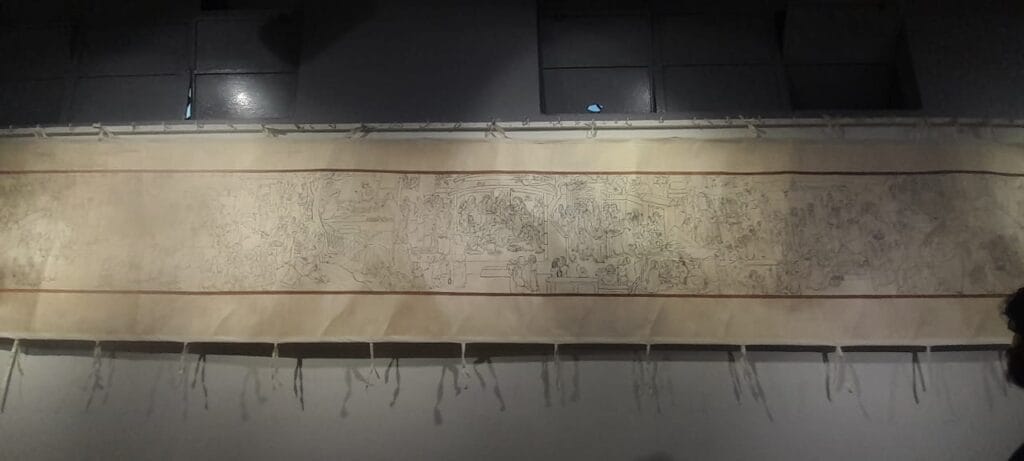

এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ সাউথ গ্যালরির তিন দেওয়ালে তাঁর দীর্ঘ স্ক্রল পেইন্টিং। এক দেওয়ালে ৩৫/৪ ফিটের ক্যানভাসে বামপন্থী মিছিলের ডিটেলিং। আর একটিতে ওপার বাংলার প্রাচীন বিবাহরীতি। পাত্রী নির্বাচন থেকে শুরু করে নব দম্পতির বাসরশয্যা- প্রতিটি পর্ব ক্রমানুসারে চিত্ররূপ পেয়েছে।

শ্রমজীবী মানুষের কাজের দুনিয়া, দিন প্রতিদিন বারবার উঠে এসেছে তাঁর তুলিতে। সে সব ছবি হারিয়ে যাওয়া বাঙালি জীবনের গল্প বলে। তথাগতর গৃহত্যাগ, নিমাই সন্ন্যাসী ও বিষ্ণুপ্রিয়া, পার্বতীর প্রসাধনের মতো ছবিতে

সূক্ষ ডিটেলিং বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। তাঁর সব ছবির ক্ষেত্রেই এই কথা খাটে।

ছবির শৈলী, রঙ নিয়ে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন তিনি। কিন্তু মূল জায়গাটি থেকে গিয়েছে একই।

এখনও তিনি সারাদিন ছবি আঁকেন। বয়স তাঁর উদ্যোমে প্রভাব ফেলতে পারেনি। জন্ম ১৯৩২ সালে, কোচবিহারে। ১৯৫২-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন গভর্মেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্র। ১৯৮৫ থেকে এক দশক ভারতীয় শৈলী বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন।

এই প্রদর্শনী তাঁর জীবনের প্রথম একক প্রদর্শনী। প্রদর্শনী ঘিরে সব বয়সী মানুষের উৎসাহ আলাদা করে চোখ টেনে নেয়। এ যেন নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের মিলন উৎসব।

বারাণসীর ঘাট, পুরীর শোভাযাত্রা, কেরালার থেয়াম-পুরুলিয়ার ছৌ, মালদার গম্ভীরা- এমন নানা মুখ, মানুষ আর সংস্কৃতির বৈচিত্রময়তায় ধরা পড়ল অখণ্ড ভারতের ছবি। ডিসেম্বরের কলকাতায় বঙ্গ-কলিঙ্গ-কাশ্মীর-কন্যা কুমারী মিলে গেল এক ছাদের তলায়। সম্প্রতি আইসিসিআর-এ অনুষ্ঠিত হল ‘ইন্ডিয়া ফটো ফেস্ট ২০২৫’। ১৯-২১ ডিসেম্বর চলা দেশের অন্যতম বৃহত্তম এই প্রদর্শনীতে দেশ বিদেশের আলোকচিত্রীদের তোলা প্রায় ১ হাজার ৫৩২টি ছবি প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনী এ বছর পঞ্চমবর্ষে পদার্পন করল। আয়োজনে সিওজি ইন্ডিয়া আর্ট ফাউন্ডেশন। পরিচালনায় সৈকত মন্ডল এবং অঙ্কিতা রায়।

২০২১ সালে দক্ষিণ কলকাতার লেক টেম্পল রোডে ছবি-ও-ঘর আর্ট গ্যালারিতে প্রথম শুরু। সব ধরণের আলোকচিত্রীদের জন্য এটি মুক্ত অঙ্গন। বছরের পর বছর ধরে এই ছবি-উৎসব তার পরিসর বৃদ্ধি করেছে।

ইন্ডিয়া ফটো ফেস্ট ২০২৫-এর থিম ও বিভাগ ছিল চারটি- ভারতীয় সংস্কৃতি

মানুষ এবং প্রকৃতি

বন্যাপ্রাণ এবং সংরক্ষণ

মুক্ত বিভাগ

শহুরে জীবনযাপন থেকে রোজকার চেনা চারপাশ, প্রাদেশিক উৎসব, প্রত্যন্ত প্রান্তর, দুর্গম প্রকৃতি-এমন টুকরো টুকরো ভারতের ছবি লেন্সবন্দী হয়েছে শিল্পীদের দৃষ্টিতে। দর্শকরা মনন আর মেধা দুই খুঁজে পেয়েছেন সেখানে।

উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলোকচিত্রী সিদ্ধার্থ পল, রাজ সরকার, সৌম্য শঙ্কর ঘোষাল, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর রায় মৌলিক (বিশ্ব ভারতী), অধ্যাপক বিদ্যানন্দ ঝা (আইআইএম কলকাতা), সাম্যব্রত মৌলিক প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

উৎসবের সেরা আলোকচিত্রকে স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্মানে সম্মানিত করা হয়। ছিল বিশেষ পুরস্কারও।

আয়োজকদের বার্তা ইন্ডিয়া ফটো ফেস্ট ২০২৫ প্রতিযোগিতা নয়, বরং এটি আত্ম প্রকাশের একটি বলিষ্ঠ মাধ্যম। তাই এখানে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলোকচিত্রীরা যেমন অংশ নিয়েছেন তেমনি আছেন নবীনরাও।

অঘ্রহায়নে আমন ধান পাকে। আর পৌষ পড়তে না পড়তেই সেই ধান উঠে আসে বাংলার গাঁ-ঘরে। এই নতুন ধান ওঠার আনন্দে, মা লক্ষীর পুজো হয়। তাকেই ‘নবান্ন’ বলে।

নবান্ন” শব্দের অর্থ “নতুন অন্ন” অর্থাৎ বছরের প্রথম নতুন ধান।কারন পৌষের শেষে বা মাঘে লাগানো বোরো ধান উঠতে উঠতে নববর্ষ পেরিয়ে বর্ষার মরশুম ঢুকে যায়।ফলে বছরের নতুন ধান আমন ধানকেই বলা হয়ে থাকে। নবান্ন উৎসব হল নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব। গ্রাম বাংলায় খুবই জনপ্রিয় । গ্রাম বাংলার এই উৎসবে সাধারণত পুজো হয় দেবী লক্ষী বা অন্নপূর্ণার। কার্তিকের সংক্রান্তির দিন মাঠের ঈশান কোণ থেকে নতুন ধান মুঠো করে তুলে আনা বহু প্রাচীন রীতি। এর অর্থ সারা বছর অন্ন কষ্ট থাকবে না আর।ধান সম্পূর্ণ পেকে গেলে হয় নবান্ন উৎসব। কোথাও এই দিন গৃহদেবতাকে নতুন ধানের চাল কুটে পায়েস বানিয়ে নিবেদন করা হয়। পিঠাপুলিও হয় কোথাও কোথাও। ধানের গোলা, মড়াই ঘিরে আলপনা দেওয়া হয়। তারপর সেই অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করা হয়। যে-কোনও শস্যই আগে ইষ্ট বা গৃহদেবতাকে নিবেদন করার রীতি আছে বাংলায়। আর ধান তো প্রধান শস্য আমাদের। যাইহোক, আগে নবান্নের পরেই ধান কাটার রীতি ছিল।

এই নবান্ন উৎসবে বাংলার বহু বাড়িতে ‘নবান্ন মাখা’ বলে একটি নিয়ম পালিত হয়। নতুন গুড় সহ নতুন চালের তৈরি খাবার বানিয়ে কলাপাতায় করে খাওয়া হয়। এই নবান্ন চাল বাটা, নারকেল কোরা, নলেন গুড়, ফলের কুচি, সন্দেশ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়। এসব উপকরণগুলিকে সামান্য দুধের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তৈরি হয় নবান্ন । হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, নতুন ধান উৎপাদনের সময় পিতৃপুরুষরা অন্ন প্রার্থনা করে থাকেন। এই কারণে হিন্দুরা পার্বণ বিধি অনুযায়ী নবান্নে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকেন। শাস্ত্রমতে, নবান্ন শ্রাদ্ধ না করে নতুন অন্ন গ্রহণ করলে পাপের ভাগী হতে হয়।

নবান্ন মাখা বলতে নতুন ধান থেকে তৈরি চালের সাথে গুড়, নারকেল, ফল এবং অন্যান্য মিষ্টি উপকরণ মিশিয়ে তৈরি করা একটি ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবারকে বোঝানো হয়, যা মূলত নবান্ন উৎসবের সময় তৈরি হয়, যেখানে নতুন ফসল তোলার আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হয় এবং লক্ষী কে ‘ নবান্ন মাখা ‘ উৎসর্গ করে সারা বছর সকলের পেট ভরা খাবারের জোগানের আশির্বাদ নিয়ে আবার চাষের কাজে মন দেয় বাংলার চাষীরা।

আজ হয়তো সব ঘরে চাষের কাজ হয় না। তবে পৌষ মাস থাকতে থাকতেই বাড়িতে একদিন ‘নবান্ন মাখা’ তৈরি করার রেওয়াজ আজো রয়ে গেছে বাংলার ঘরে ঘরে। যতদিন নতুন ধান উঠবে, গোলা ভরে উঠবে পৌষের সোনালী আমন ধানে, ততদিনই বোধহয় বেঁচে থাকবে বাংলার এইসব ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতিও।

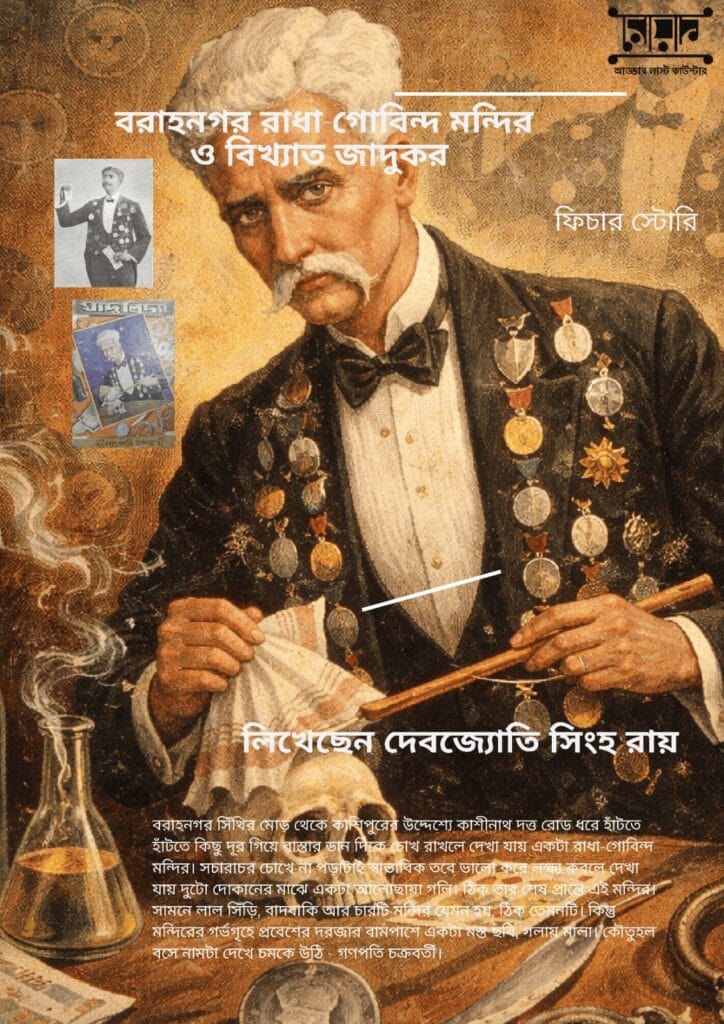

বরাহনগর রাধা-গোবিন্দ মন্দির ও বিখ্যাত জাদুকর

দেবজ্যোতি সিংহ রায়

বরাহনগর সিঁথির মোড় থেকে কাশিপুরের উদ্দেশ্যে কাশীনাথ দত্ত রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূর গিয়ে রাস্তার ডান দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় একটা রাধা-গোবিন্দ মন্দির। সচারাচর চোখে না পড়াটাই স্বাভাবিক তবে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় দুটো দোকানের মাঝে একটা আলোছায়া গলি। ঠিক তার শেষ প্রান্তে এই মন্দির। সামনে লাল সিঁড়ি, বাদবাকি আর চারটি মন্দির যেমন হয়, ঠিক তেমনটি। কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের দরজার বামপাশে একটা মস্ত ছবি, গলায় মালা। কৌতুহল বসে নামটা দেখে চমকে উঠি – গণপতি চক্রবর্তী। কে এই গণপতি চক্রবর্তী! আসুন জেনে নিই।

মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন জমিদার, সম্পত্তি বিচ্যুত হওয়ার পর হাওড়া সালকীয়ায় বসবাস শুরু করেন। এই জমিদারের কোল আলো করে ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন গণপতি চক্রবর্তী। পিতা মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ছোট থেকেই গণপতি চক্রবর্তীর মনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল পূজা-অর্চনা, ভক্তি, শ্রদ্ধা। শিশু গণপতির সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্র চর্চাও ছিল চোখে পড়ার মতোন।

আস্তে আস্তে বাল্যকাল কাটিয়ে গণপতি চক্রবর্তী যুবক হয়ে ওঠেন। ক্রমশ বাড়তে থাকে জাদুবিদ্যার উপর টান। প্রথমে ক্ষেত্রপাল বসাকের কাছে যাদুবিদ্যার শিক্ষা অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে জলধর রায়ের কাছেও। বয়সটা সতেরো কি আঠারো যুবক গণপতি চক্রবর্তী গৃহত্যাগী হয়। হিন্দু সাধুদের থেকে গোপন তন্ত্রবিদ্যা শিখবেন বলে। সেই সাধুদের পাল্লায় পড়ে তিনি শিখলেন কিছু গোপন তন্ত্রবিদ্যা।

ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর জাদু খ্যাতির কথা। শান্ত স্বভাবের গণপতি চক্রবর্তী ৩৫ বছর বয়সে যোগদান করেন গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে। শর্ত ছিল তিনি ফাউ ম্যাজিক দেখাবেন। মানুষের মনোরঞ্জন করবেন, স্টেজ ফাঁকা মাঝে মাঝে জায়গা পাবেন। কোন পারিশ্রমিক কিংবা শিল্পী মর্যাদা পাবেন না। প্রায় কুড়ি বছর এই দলের সাথে যুক্ত ছিলেন তিঁনি। তার জাদুর মধ্যে ছিল প্রবল হাস্যরস। পরবর্তীকালে ৫৫ বছর বয়সে তিনি তৈরি করেন তার নিজের দল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন জাদুকর গণপতি চক্রবর্তী। তার যাদুবিদ্যার মধ্যে ফুটে ওঠে বিদেশি আদব-কায়দা। নতুন নতুন জাদু বিদ্যার দিক। তাঁর বিখ্যাত কিছু খেলার হলো ‘কংসের কারাগার’, ‘জাদুর গাছ’ ও ‘ভৌতিক বাক্স’। দর্শকের মনোরঞ্জনে প্রবল ভূমিকা ছিল এইসব জাদুবিদ্যার। কালো জাদু থেকে শুরু করে পায়রা ভ্যানিশ করে দেওয়া। কয়েক মুঠো ধুলো থেকে নারীর মূর্তি বেরিয়ে আসা এইসব জাদু তার কাছে মন্ত্রের মতো ধরা দিয়েছিল।

তাঁর দর্শক আসনের দর্শক হিসেবে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোন বিখ্যাত মানুষদেরও। তাঁর জাদুবিদ্যা ছিল আধুনিক যাদুবিদ্যার পথপ্রদর্শকও। পরবর্তীকালের বিখ্যাত কিছু জাদুকরদের জাদুবিদ্যার গুরু ছিলেন তিনি, যেমন – পিসি সরকার, দুলাল চন্দ্র দত্ত এবং দেবকুমার ঘোষাল। পরবর্তীতে জাদুবিদ্যার উপর তিনি একটি বই লেখেন, যার নাম ছিল- ‘যাদুবিদ্যা’।

জাদুকর গণপতি চক্রবর্তী ছিলেন প্রবল ধর্মপরায়ণ মানুষ। কিশোর মোহন কুঞ্জ নামে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন তিঁনি। জীবনের অন্তিম সময় টুকু এই দেবালয়ই সাধন ভজন করে কাটিয়েছেন। বিখ্যাত যাদুকর গণপতি চক্রবর্তীর মৃত্যুও ছিল অলৌকিক। এই বিষয়ে ‘প্রহর’ ওয়েবজিনে শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় লেখেন- ” তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে সেদিন চলছে অন্নকূটের উৎসব। প্রসাদ পাচ্ছে ভক্ত এবং দরিদ্রনারায়ণের দল। এমন সময় গণপতির কানে এল মৃতদেহবাহী দল শ্মশানবন্ধুদের ধ্বনি, ‘রাম নাম সৎ হে’। মৃদু হেসে গণপতি বললেন, ‘যাও বন্ধু আমিও আসছি’। মন্দির প্রাঙ্গণে রান্না করা শুভ্র অন্নের স্তুপ। বাতাসে ভেসে আসছে ধূপ-ধুনো-ফুলের পবিত্র সৌরভ। গণপতি রাধা-গোবিন্দের মূর্তিকে জড়িয়ে ধরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। দিনটা ছিল ২০ নভেম্বর ১৯৩৯ সাল”।

মানুষ চলে গেলেও ইতিহাস এবং বর্তমানের পড়ে থাকা চিহ্নগুলো আমাদের মনে করায় সেই মানুষগুলোর ভূমিকা।ঠিক তেমন ভাবেই ইতিহাসের চিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে বরাহনগরের কাশীনাথ দত্ত রোডের উপর ওই ঠাকুর দালান।

তথ্যসূত্র:-

১. ‘কঙ্কাল বদলে যেত আস্ত নারীদেহে! বাংলার জাদু-জগতের পথিকৃৎ গণপতি চক্রবর্তীর খেল এমনই’- শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ( প্রহর ওয়েবজিত, আগষ্ট ৪, ২০২০)

বেগমপুরের বিশ্বকর্মা পুজো

সৌভিক রায়

বেগমপুরের বিশ্বকর্মা পুজো: ভাদ্রে নয়, পৌষের শুক্ল নবমীতে পূজিত হন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা

ফুলিয়ার কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর ‘শ্রীরাম পাঁচালী’-তে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্র দেবী দুর্গার অকাল বোধন করেছিলেন। সীতা উদ্ধার ও লঙ্কাধিপতি রাবণের বিরুদ্ধে জয় পেতে দেবীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন রাম। মিলেছিল দেবীর আশিস। দেবী দুর্গা দশরথপুত্রকে বলেছিলেন, ‘‘রাবণে ছাড়িনু আমি/ বিনাশী করহ তুমি।’’ ধীরে ধীরে বসন্তে দেবী বাসন্তীর আরাধনাকে হঠিয়ে শারদীয় দুর্গাপুজো হয়ে উঠল বাঙালির তথা বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই অকাল বোধনে লুকিয়ে রয়েছে আরও এক অকাল আরাধনার গপ্পো। ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মার আরাধনা করে গোটা বাংলা। কিন্তু তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মানুষরা এদিন বিশ্বকর্মা পুজো করেন না। তাঁতশিল্পীদের বিশ্বকর্মা পুজো হয় পৌষ মাসে। হুগলির বেগমপুর, খরসরাই সহ বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা পৌষ মাসে বিশ্বকর্মার আরাধনা করেন। রামচন্দ্রের অকাল বোধনের মতো, এখানে বিশ্বকর্মারও যেন অকাল আরাধনা হয়!

বেগমপুর তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। হুগলির এই মফস্বলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে তাঁত চলে। আজও বেগমপুরের অলিগলিতে কেবল তাঁত চলার শব্দ। একদা কাঠের তাঁত অর্থাৎ মাকু চললেও এখন যন্ত্রচালিত তাঁত চলে। কালের নিয়মে হস্তচালিত তাঁত আজ আর দেখা যায় না।

তাঁত আদতে যন্ত্র, ফলে তাঁত যাঁরা বোনেন তাঁদেরও বিশ্বকর্মার কৃপা প্রয়োজন। কিন্তু ভাদ্র মাসে ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলে দুর্গাপুজো, বিপুল চাহিদা থাকে সেই সময়। সেই কারণে দুর্গা পুজোর প্রাককালে তাঁরা আর বিশ্বকর্মার পুজো করতে পারতেন না বা পুজো করলেও আনন্দ করতে পারতেন না। হুগলির বেগমপুর এলাকায় একাধিক তন্তুবায় পরিবারের বসবাস। তাঁরা বিশ্বকর্মার পুজো করবেন না? নিজেরাই উপায় খুঁজলেন। আজ থেকে ৭০ থেকে ৭৫ বছর আগে বেগমপুরের ছোট তাজপুর কাঁঠালতলা গ্রামের দুই তাঁতশিল্পী ছবি সেন এবং নিমাই কুন্ডু নিজেরাই প্রতিমা গড়ে পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে বিশ্বকর্মার পুজো শুরু করলেন। সেই থেকে অকালে বিশ্বকর্মার পুজো চলে আসছে। ধীরে ধীরে সংখ্যা বেড়েছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুরু হওয়া পুজো বারোয়ারি, সর্বজনীন পুজোর আকার ধারণ করেছে। এখন এই অঞ্চলে প্রায় ত্রিশটিরও বেশি বিশ্বকর্মা পুজো হয়। বেগমপুরের বিশ্বকর্মা প্রতিমা, অন্যান্য জায়গার চেয়ে খানিক আলাদা। বিশ্বকর্মা এখানে দ্বিভুজ। হাতি নয়, এখানে তাঁর বাহন ঘোড়া। তাঁতের মাকুর শব্দ ছিল ঘোড়ার খুরের শব্দের প্রায় অনুরূপ। তাই বেগমপুরে বিশ্বকর্মার বাহন হাতির বদলে ঘোড়া।

এই ব্যতিক্রমী বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করে শীলপাড়ার খরসরাই বিবেক সঙ্ঘ। সঙ্ঘের সম্পাদক তাপস দাস জানালেন, তাঁরা ৫৫ বছর ধরে পৌষে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করছেন। তিনি জানালেন, ‘‘তাঁতের জন্য এই সময় পুজো হয়। দুর্গাপুজোর সময় তাঁতের কাজের চাপ থাকত, তাই সেই সময় এরা (তাঁতিরা) পুজো করতে পারত না। তাই পৌষ মাসে পুজো হত। এখনও সব নিয়ম মেনে নবমী তিথিতে পুজো হয়। দুর্গাপুজোর নবমীর ঠিক তিন মাস পর আমাদের পুজো হয়।’’ ঘোড়া বাহন প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, ‘‘তাঁত বুনলে খটা্ খট্ শব্দ হয়। মাকুর শব্দটার সঙ্গে ঘোড়ার খুরের শব্দের মিল আছে। সেই হিসাবেই ঘোড়া রাখা হয়।’’

২২ বছর ধরে পুজো করে চলা মিলন সঙ্ঘের অন্যতম উদ্যোক্তা দীপঙ্কর দেবনাথ বলছিলেন, ‘‘এই সময় তাঁতিদের হাতে টাকা থাকত। তাই এমন সময় পুজোটা করা। শুনেছি, আগে কেবল ঘোড়াতেই পুজো হত।’’

মণ্ডপ থেকে প্রতিমা সবেতেই থিমের ছোঁয়া রয়েছে সাধু রথতলার নটরাজ ক্লাবের বিশ্বকর্মা পুজোয়। এদের পুজো চলতি বছর ৩৪ তম বছরে পা দিল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম মনা ঘোষ জানাচ্ছিলেন, ‘‘আমাদের পুজো তিথি মেনে হয়। দুর্গাপুজোর নব্বই দিন পর পুজো হয়। ডিসেম্বর হোক বা জানুয়ারি, এই পুজোর সময় শীত পড়বেই। আমরা ঠাকুরের সঙ্গে প্রতিবার শিবকে রাখি।’’

চারদিন ধরে পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসব চলে, মেলা বসে। থিমের প্যান্ডেল, প্রতিমা! আলোয় সেজে ওঠে গোটা এলাকা। পৌষের বিশ্বকর্মা পুজোই বেগমপুরের শ্রেষ্ঠ উৎসব। হুগলির পাশাপাশি বাঁকুড়ার গোপীনাথপুরের তন্তুবায় সম্প্রদায় এবং নদীয়ার শান্তিপুর ও ফুলিয়ার তাঁতিরা পৌষ মাসে বিশ্বকর্মা পুজো করেন। বাংলায় বঙ্গীয় তন্তুবায় সমিতি রীতিমতো বিধান দিয়ে সাত-আট দশক আগে পৌষে বিশ্বকর্মা পুজোর সূচনা করেছিল বলে জানা যায়।

উৎসবের আদত উদ্দেশ্য বিনোদন ও অর্থনীতিকে পুষ্ট করা। দুর্গাপুজো, তাঁতি থেকে শুরু করে সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষের উপার্জন তৈরি করে। তাই শরতে অগ্রাধিকার পায় পেশা। তখন কাজ বন্ধ করে আনন্দ, আয়োজনে মেতে ওঠা সম্ভব নয়। বরং চিরাচরিত উৎসবের মরশুম কেটে গেলে, যখন হাতে টাকা থাকে, সেই সময় উৎসব আয়োজনই শ্রেয় এবং সঙ্গত। সে’ভাবে তাঁতিদের মধ্যে শীতে বিশ্বকর্মা পুজোর প্রচলন ঘটে। শিবরাম চক্রবর্তীর দেবতা জন্মের মতো এ যেন দেবতার পুজোর তিথির জন্ম! বেগমপুরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুরু হওয়া বিশ্বকর্মা পুজো আজ সংখ্যায়, আয়োজনে, পরিসরে বেড়েছে, হয়ে উঠেছে সর্বজনীন।

ইন্ডিয়ান-ওরিগামিস্টস

সংহিতা রায়

সাদাকো সাসাকি। বছর দুয়েকের ছোট্ট খুদে। সবে পৃথিবী চিনতে শিখছে। আকাশ, আলো, রোদ্দুর, পাখি দেখলেই খুশিতে ঝলমল করে ওঠে তার মুখ। টলমল পায়ে হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু একদিন আচমকাই বদলে গেল তার পৃথিবী!

কোথায় আলো? কোথায় পাখি? আকাশটা কালো তার ভিতর দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি! আর একদিন আকাশ থেকে নেমে এল বড় সড় এক দৈত্য! সে মেরে ফেলল ছোট্ট মেয়ে সাদাকোর পড়শিদের!

এ কোনও রূপকথার গল্প নয়।সাদাকোর জন্মভূমি জাপানের হিরোশিমা শহর। ১৯৪৩ সালের ৭ জানুয়ারি তার জন্ম।

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট, যখন পাইলট পল টিবেটস এবং মার্কিন বিমান বাহিনীর ক্রুরা জাপানের হিরোশিমা শহরের উপর দিয়ে B-29 বোমারু বিমান উড়িয়েছিলেন, তখন সাদাকো সাসাকির বয়স ছিল দু’ বছর। লিটিল বয়’র আঘাত থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল সাদাকো, তার মা আর ভাই। কিন্তু পরমানু বোমার বিষ ঢুকেছিল সাদাকোর শরীরে। তবে সেটা বোঝা যায়নি।

১২ বছর বয়সে আচমকা লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হল সে। জাপানে তখন আনবিক বোমা জনিত এই পীড়া প্রকোপ বাড়ছে।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সাদাকো ভাবত জীবনের কথা। একদিন রেড ক্রস ইউথ ক্লাব সেই হাসপাতালের শিশুদের একবার ওরিগামি ক্রেন দিয়েছিল। সাদাকো বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল- ক্রেন উপহারের কারণ। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। জাপানি লোককাহিনী বলে, একটা সারস হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারে, আর কেউ যদি অরিগামি ক্রেন তৈরি করে, তার ইচ্ছা পূরণ হবে। কারণ কাগজের সারসের প্রতি ভাঁজে লুকিয়ে রয়েছে ইচ্ছেপূরণের ম্যাজিক! বাবার কথায় ম্যাজিক ঘটেছিল সাদাকোর মনেও।

তার মনে হয়েছিল সে যদি এক হাজার ওরিগ্যামি ক্রেন তৈরি করতে পারে তাহলে সুস্থ হয়ে স্কুলের বন্ধুদের কাছে ফিরতে পারবে।

খুব তাড়াতাড়ি সাদাকো তার ঘর ভরে ফেলেছিল রঙবেরং-এর ক্রেনে। কিন্তু ইচ্ছেপূরণ তার হয়নি। ৬৪৪টি ক্রেন বানানোর পর মৃত্যু হয় এই জাপান কন্যার। ১৯৫৫ সালের ২৫ অক্টোবর।

সাদাকোর স্কুলের বন্ধুরা মানতে পারেনি এমন বিদায়। তারা সাদাকোর স্মরণে হাজারটা সাদা কাগজের সারস পাখি তৈরি করে। জাপানের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অর্থ সংগ্রহ করে তার স্মরণে নির্মাণ করে যুদ্ধবিরোধী ভাস্কর্য। সেই ভাস্কর্য-এর হাতেও ধরা ওরিগামি ক্রেন।

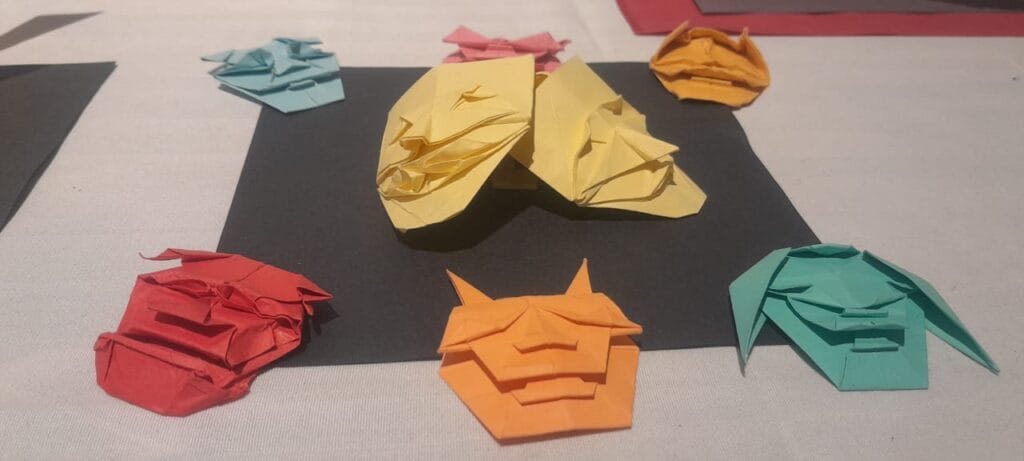

ওরিগামি ক্রেনের এই গল্প আজও মুখে মুখে ফেরে মানুষের। জাপানের প্রাচীন এই শিল্পকলায় মেতে উঠেছিল কলকাতাও।

১৯৭০ সালে কলকাতার কয়েকজন ওরিগামি শিল্পীকে নিয়ে গড়ে ওঠে ‘ইন্ডিয়ান ওরিগামিস্টস’। নেতৃত্ব শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

একখন্ড কাগজ নিয়ে করা যায় যা ইচ্ছে তাই। কাগজের ভিতরেই লুকিয়ে থাকে বাঘ, সিংহ, ইঁদুর, বিড়াল, গাছপালা আরও কত কী! শুধু চাই কাগজের সঠিক মাপ আর ভাঁজের কায়দা।

বাংলার ছেলেমেয়েদের কাছে অরিগ্যামির আশ্চর্য দুনিয়ার দরজা খুলে দিয়েছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ওরিগামিবিদ্যা আরও বিস্তারিত জানতে চিঠির মাধ্যমে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন জাপানের আকিরা ইয়োশিগাওয়ার কাছে। যাঁকে পৃথিবী চেনে ‘ফাদার অফ ওরিগামি নামে’। লিখেছিলেন বইও।

ওরিগামি চর্চার সেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই সম্প্রতি একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সাউথ গ্যালারিতে আয়োজিত হল ‘ইন্ডিয়ান ওরিগামিস্টস’র প্রদর্শনী। ১১-১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা প্রদর্শনীতে ছিল ওরিগামির নানা আশ্চর্য শিল্প। পশু পাখি, কীটপতঙ্গ, মুখ-মুখোশ ছাড়াও ছিল নানা ইনস্টলেশন কাজ।

১০০-২০০-৫০০ টাকার নোট, পুরনো বইয়ের পাতা দিয়ে তৈরি ওরিগামির কাজও চোখ টেনেছে শিল্পরসিকদের।

ওরিগামি সম্পর্কে আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন সরাসরি, ইন্ডিয়ান ওরিগামিস্টস’র নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

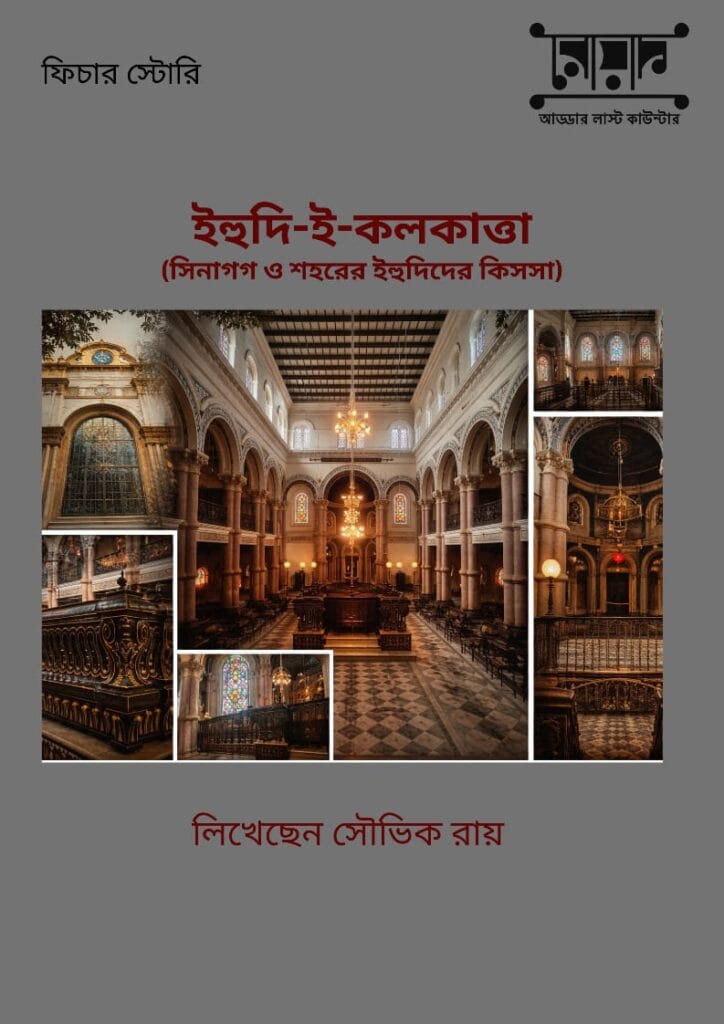

ইহুদি-ই-কলকাত্তা: সিনাগগ ও শহরের ইহুদিদের কিসসা

সৌভিক রায়

রবি ঠাকুর লিখে গিয়েছেন, ‘দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে’। এই আদান-প্রদান বৈচিত্র ও বহুত্ববাদের বাংলার মূল ভিত্তি। বহু ধর্মের মিলনক্ষেত্র কলকাতায় এক সময় কাতারে কাতারে ইহুদিরা এসে ভিড় জমিয়ে ছিল। কলকাতায় ইহুদিদের ঐতিহ্যের ইতিহাস বহন করছে এজরা স্ট্রিট। ব্রিটিশ আমলে কলকাতা যখন বাণিজ্যনগরী হিসেবে দেশের মধ্যে অন্যতম, ঠিক সেই সময় বাগদাদি ইহুদিরা এ দেশে আসেন। জনশ্রুতি রয়েছে, ১৭৯৮ সালে সিরিয়ার আলেপ্পা থেকে শালোম ওয়াদিয়া কোহেন নামে এক ইহুদি ব্যবসায়ী তদানিন্তন বোম্বে, সুরাত হয়ে কলকাতায় পা রাখেন। তিনি প্রথমে অলঙ্কারের ব্যবসা শুরু করলেও, পরে ধীরে ধীরে রেশমের কারবারে ব্যবসা জমান। ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় কোহেনের ব্যবসা। ১৮৩১ সালে তাঁর নামে নেভেহ শালোম গড়ে ওঠে। এদেশে তাঁর আগমনের হেতু ছিল রাজাদেশ বা খানিক আমন্ত্রণ গোত্রীয় ভাবতে পারেন। শোনা যায়, পাঞ্জাবের দিলীপ সিংয়ের আহ্বানে কোহিনূর যাচাই করার জন্য ভারতে এসেছিলেন শালোম কোহেন। প্রথম আগমন এইভাবে হলেও এরপর থেকে নিজেদের প্রয়োজনে ইহুদিরা পাড়ি জমাতে শুরু করে। তখন ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা, স্বভাবতই ইহুদিদের কলকাতায় আসতে হত। তারা এসেওছে, থেকেওছে! কেউ ফিরে গিয়েছেন, কেউ কেউ আবার নারকেলডাঙার ইহুদি সমাধিতে চিরনিদ্রায় সমাহিত হয়ে রয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়তেও বহু ইহুদি ছিলেন কলকাতায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম ‘মিস ইন্ডিয়া’ হয়েছিলেন এসথার ভিক্টোরিয়া আব্রাহাম ওরফে প্রমীলা, আদপে তিনি একজন ইহুদি। ১৯৬৭-তে তাঁর মেয়েও ‘মিস ইন্ডিয়া’ হয়েছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কালে কালে এ শহরে ইহুদিদের আনাগোনা কমতে শুরু করল। মূলত ইরাক থেকে আগত ইহুদিরাই কলকাতায় এসে ব্যবসা ও বসবাস শুরু করেছিল। ১৯৪৮-এ ইজরায়েল পুনরুদ্ধারের পরে ইহুদিরা নিজেদের দেশে ফিরতে শুরু করেন। সেকালের কলকাতার তুলনায় আজকের কলকাতায় ইহুদিরা প্রায় নেই বললেই চলে, তবে তাদের কেক কিন্তু আজও আমাদের রসনা তৃপ্তি ঘটাচ্ছে। ক্রিসমাসে নাহুমস-এ যান তো? শতাব্দী প্রাচীন কলকাতার এই কেকপীঠ ইহুদিদেরই।

হাওড়া ব্রিজ থেকে নেমে ব্র্যাবোর্ন রোড, তার পাশাপাশি চলেছে রবীন্দ্র সরণি। দুই রাস্তার মাঝখানে বাম দিক বরাবর ঢুকে গিয়েছে একটি রাস্তা, এজরা স্ট্রিট। আগে এলাকার নামছিল ডোমটুলি। ডোমটুলি থেকে এজরা স্ট্রিট হয়ে ওঠার যাত্রা মহানগরের ইহুদিয়ানার সাক্ষ্য বহন করে। ডেভিড জোসেফ এজরা এবং এলিয়া এজরা, বাপব্যাটার নামে রাস্তার নামকরণ হয়েছে। কলকাতায় ইহুদি গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে এই দুই এজারা অবদান অনস্বীকার্য। সেকেলে কলকাতার সবচেয়ে প্রভাবশালী এজরা পরিবার ছিল রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ‘ফাদার-সন রিয়েল এস্টেট ম্যাগাজিন’- মালিক। মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে এজরা হাউস, এসপ্ল্যানেড ম্যানসন, নেভে শালোম এই কোম্পানির হাতে তৈরি। এই চত্বরের আর এক বিখ্যাত ফ্যামিলি হল গাব্বে পরিবার। আলিপুর চিড়িয়াখানায় গাব্বে হাউস যাঁদের অবদান। আজকের এজরা স্ট্রিট হল আলোর অমরাবতী। প্রায় তিনশোর বেশি ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামের দোকান রয়েছে তিলোত্তমার এই মহল্লায়। তবে বিংশ শতকের অনেক আগে থেকে এই এলাকা আলোর মুখ দেখে ফেলেছে, এখানেই প্রথম বাংলা নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করেছিল রুশ লেবেদেফ সাহেব। আজও তাঁর স্মৃতিতে এখানে একটি ফলক বিরাজমান, ‘ইন মেমোরি অফ গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ।’

এ দেশের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে ১৭৮৫ সালে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ ভারতে আসেন। প্রথমে মাদ্রাজে এবং পরে কলকাতায়। মাদ্রাজ থেকে তামিল, তার পর সংস্কৃত আয়ত্ত করার পরে সাহেবের বাংলা শেখার ইচ্ছে হল। পাকড়াও করলেন জনৈক স্কুল শিক্ষক গোলোকনাথ দাসকে, লেবেদেফ ছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী। গোলোকনাথের সঙ্গে ডিল হল, তিনি শেখাবেন পশ্চাত্য সঙ্গীত আর বেহালা। বিনিময়ে বাংলা শিখে নেবেন। তবে বাঙালি আরও এক কাজের জন্য সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ। ১৭৯৫ সালে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ ৩৭-৩৯ নং এজরা স্ট্রিটে প্রথম বাংলা প্রসেনিয়ম থিয়েটার ‘দ্য বেঙ্গলি থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে কলকাতায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত দুটি নাট্যমঞ্চ ছিল, সেখানে কেবল ইংরেজি নাটক অভিনীত হত। ওই বছর ২৭ নভেম্বর কাল্পনিক সংবদল নামক একটি বাংলা অনুবাদ-নাটক মঞ্চস্থ করলেন লেবেদেফ সাহেব। বাংলায় থিয়েটার কালচারের জন্ম দিলেন লেবেদেফ সাহেব, তাঁর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কলকাতায় হিন্দু থিয়েটার, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ… একের পর এক নাট্যমঞ্চ তৈরি হল। লেবেদেফের নাট্যশালায় নারী-পুরুষ উভয় অভিনয় করত যা সে’যুগে রীতিমতো বিল্পব ঘটিয়েছিল। অভিনয় এই ইহুদি পাড়ায় মিশে গিয়েছিল, নির্বাক চলচ্চিত্র যুগের প্রখ্যাত অভিনেত্রী আরতী দেবীও কিন্তু ইহুদি ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল রাচেল সোফাইয়ার।

আজ শহরে ইহুদিদের সংখ্যা কমে গেলেও, তাঁদের উপাসনালয় এখনও দাঁড়িয়ে আছে কলকাতায়। ইহুদিদের উপাসনালয়ের নাম সিনাগগ। এককালে কলকাতার বুকে পাঁচটি সিনাগগ তৈরি হয়েছিল, নেভে শ্যালোম সিনাগগ, মাগেন ডেভিড সিনাগগ, বেথ এল সিনাগগ, মাগেন এবথ অ্যান্ড ইসিবিথ জেকব বেঞ্জামিন ইলিয়াস প্রেয়ার হল, এবং শ্যারে রেশন প্রেয়ার হল। তার মধ্যে আজ কেবল প্রথম তিনটি সিনাগগ অক্ষত আছে। ব্রেবোর্ন রোড, এজরা স্ট্রিট, পোলক স্ট্রিটকে মিলিয়ে দিয়েছে সিনাগগ। ব্রেবোর্ন রোডের ওপরে, ক্যানিং স্ট্রিটের আগে ডানদিকে নেভে শ্যালম সিনাগগ অবস্থিত যা কলকাতায় সবচেয়ে পুরনো সিনাগগ। ১৮২৫ সালে নির্মিত এই সিনাগগটিকে ১৮৮৮-তে পুনর্নির্মাণ করা হয়।

ক্যানিং স্ট্রিট আর ব্রেবোর্ন রোডের ক্রসিংয়ের কাছে, হাওড়ার দিকে যাওয়ার রাস্তার পাশে রয়েছে ইহুদিদের আর এক উপাসনালয় মাগেন ডেভিড সিনাগগ। লাল ইটের এই অপূর্ব স্থাপত্য। ১৮৮৪ সালে এলিয়াস ডেভিড এজরা, তাঁর বাবা জোসেফ এজরার স্মৃতিতে তৈরি করেছিলেন মাগেন ডেভিড সিনাগগটি। ইতালিয় রেনেসাঁ স্থাপত্যরীতিতে এই সিনাগগ তৈরি হয়েছে। এই চত্বরের রাস্তাটির নাম সিনাগগ স্ট্রিট।

ব্র্যাবোর্ন রোড থেকে বাদিকে ঘুরে পোলক স্ট্রিট ধরে একটু দূরে মানুক লেনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইহুদিদের আরও একটি উপাসনালয় বেথ এল সিনাগগ। হিব্রু ভাষায় ‘বেথ এল’-র মানে ‘ঈশ্বরের বাড়ি’। ১৮৫৬ সালে ২৬, পোলক স্ট্রিটে জমি কিনে ডেভিড জোসেফ এজরা এবং ইজিকিয় জুডা বেথ এল সিনাগগ তৈরি করেন। কিন্তু মাগেন ডেভিড সিনাগগ তৈরি পর যখন বেথ এল সিনাগগ কৌলীন্য হারাতে বসে, তখন এলিয়াস সালোম গাব্বে বেথ এল সিনাগগকে ঢেলে সাজাতে শুরু করে। সৌন্দর্য্যের নিরিখে এটিও অনন্য।

শহরের সাবেকিনায়া ধরা দেয় সিনাগগে। মাগেন ডেভিড সিনাগগের অন্দরে বিরাজ করে নৈঃশব্দ্যের স্বর্গরাজ্য। সুউচ্চ জানলা আর ছাদে লাগানো বাহারি রঙয়ের কাচের টুকরো থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে সিনাগগের ভিতরে অপরূপ শোভার সৃষ্টি হয়। তৈরি হয় দৃশ্যকল্প! সুবিশাল হলের মাঝে মঞ্চ; সেখানে রাবাই, অর্থাৎ ইহুদি পুরোহিতরা বিশিষ্টদের নিয়ে প্রার্থনার সময় দাঁড়াতেন। হলের শেষ প্রান্তে, কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা ঘর ও গ্যালারির মতো একটি জায়গা রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে সেখানে উঠতে হয়। ঘরে রয়েছে তিনটি দরজা। ভিতরে রাখা থাকে ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থ ‘তোরা’।

ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্রের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থের সমাহার ‘তোরা’। একটি অর্ধ গম্বুজ, ঘন নীল দেওয়ালে সাদা সোনালী তারা, মাঝের দরজার উপর রয়েছে ইহুদি ধর্মের প্রতীক মেনোরা বা বাতিদান। মেনোরার দু’দিকে তিনটি করে মোট ছটা শাখা থাকে। মেনোরার পাশে ছ’টি মুখের তারা থাকে, একে মাগেন ডেভিড বা ইহুদি শিল্ড অব ডেভিড বলে। ছ’মুখের তারার অর্থ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উপর এবং নীচ; এই ছ’দিক থেকে ঈশ্বর ভক্তকে রক্ষা করেন। মাঝের দরজার ঠিক ওপরে রয়েছে একাধিক হিব্রু ইনস্ক্রিপশন। এর সঙ্গে রয়েছে ‘টেন কম্যান্ডমেন্টস’ বা আসেরেত হাদিব্র। ৬১৩টি নির্দেশের মধ্যে প্রথম ১০টি নির্দেশ যা ইহুদিরা পালন করে। প্রতিটি দরজার পর্দার ‘টেন কম্যান্ডমেন্টস’ রয়েছে। সিনাগগের মূল হল থেকে উপরে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। ব্যালকনির মতো জায়গায় মহিলারা প্রার্থনা করতেন। বেথ এল-র মার্বেলের সিঁড়ি পেরিয়ে ভিতরের বিরাট হলঘরে ঢুকতে হয়। বিরাট ঝাড়লণ্ঠন। মেয়েদের প্রার্থনার জায়গায় দু’টি ‘তোরা’ এখনও সংরক্ষিত রয়েছে।

কলকাতার সব সিনাগগ দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন মুসলমানরা। ‘তোরা’ যে ঘরে রক্ষিত আছে, সেখানেও তাঁরা ঢুকতে পারেন। প্রার্থনার সময় ইহুদিরা টুপির মতো কিপা পরে মাথায়। ইহুদিদের প্রার্থনা করার জন্য কমপক্ষে দশজন পুরুষ দরকার, যাঁদের হিব্রুতে ‘মিনইয়ান’ বলা হয়। লোকের অভাবে নিয়মিত আর প্রার্থনা হয় না। কিন্তু কেউ কেউ নিয়মিত সিনাগগে আসেন, প্রথা মতো শুক্রবার এসে জলে ভাসমান মোম জ্বালিয়ে যান। শনিবার প্রার্থনায় বসেন। নিজেদের মতো করে ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হন। ইজরায়েল, হামাস যুদ্ধের প্রভাব কলকাতায় এসে পড়েছিল। অনেক নিয়ম, বিধি, নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে শান্তি বজায় রাখতে। নাহুমসের কর্ণধারেরাও আর তিনমাসের জন্য কলকাতায় আসেন না। দিনে দিনে ইহুদি জনসংখ্যা কমছে। তবুও সিনাগগগুলি কলকাতার ধর্মীয় সমন্বয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিউরেমবার্গের ক্রিস্টকিন্ডলসমার্কট

স্বাগতা মুখার্জি

নিউরেমবার্গের ক্রিস্টকিন্ডলসমার্কট শুধু একটি ক্রিসমাস মার্কেট নয়—এটি বাভারিয়ার উৎসব সংস্কৃতির শতাব্দীজুড়ে বোনা এক জীবন্ত ঐতিহ্য। ১৭শ শতাব্দীর শুরুর বিনম্র উল্লেখ থেকে শুরু করে, যখন ব্যবসায়ীরা পুতুল, লেবকুখেন আর খেলনা বিক্রি করতেন উৎসুক ছুটির জনতার কাছে, সেই বাজার ধীরে ধীরে রূপ নিয়েছে জার্মানির প্রাচীনতম ও সবচেয়ে সম্মানিত ক্রিসমাস ঐতিহ্যগুলোর একটিতে, যা এখনও প্রতি বছর লাখো দর্শনার্থীকে টেনে আনে হাউপ্টমার্কট স্কোয়ারের লাল-সাদা ঝলমলে স্টলগুলোর নিচে। এর নাম ও আত্মাকে ধারণ করে ক্রিস্টকিন্ড, একজন তরুণী স্পিরিট যিনি প্রতি অ্যাডভেন্টে কাব্যিক প্রস্তাবনার মাধ্যমে বাজার উদ্বোধন করেন—যা উৎসবের আনন্দ ও বিস্ময়ের প্রতীক। যুদ্ধ, স্থানান্তর আর সামাজিক পরিবর্তনের মাঝেও এই বাজার টিকে

থেকেছে; ১৯৪৮-এর পর এটি পুনরায় খুলে দাঁড়িয়েছিল শহরের পুনর্জাগরণের এক আলোকবর্তিকা হয়ে।

আজও এই বাজারের জনপ্রিয়তা অটুট—কারণ এটি কেবল কেনাকাটার জায়গা নয়, বরং একটি অভিজ্ঞতা: হাতে বানানো অলংকার, প্রাচীন বাভারিয়ান খাবার, উষ্ণ গ্লুভাইনের সুবাস এবং স্টলভরা কারুশিল্প মানুষকে ছুটির ঋতুর মায়াবী অনুভূতিতে ডুবিয়ে রাখে। বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পেগনিজ নদী এই দৃশ্যকে আরও মনোমুগ্ধ করে তোলে—জ্বলজ্বলে আলোর প্রতিফলন নদীর পানিতে কাঁপতে থাকে, আর সেতুগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ছবি তোলে, হাসে, উষ্ণ পানীয় হাতে স্মৃতির টুকরো গেঁথে রাখে। নদীর ধারের হাঁটাপথে বন্ধুরা জমে ওঠে, কেউ গল্প করে, কেউ সংগীত বাজায়, আর

কেউবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে শহরের শীতের আলো-ছায়া উপভোগ করে। ঠিক এই মানুষের আনন্দ, নদীর সৌন্দর্য আর ঐতিহ্যের অনন্য মেলবন্ধনই ক্রিস্টকিন্ডলসমার্কটকে এখনও সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও অসীম জনপ্রিয় করে রেখেছে।

এবার বলি নিজের অভিজ্ঞতার কথা , দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতেই চারিদিক অন্ধকার এবং তখন খ্রিস্টমাস মার্কেটের জ্বলে ওঠে সুন্দর আলোয় , যে গাছ গুলো পাতাহীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সকাল বেলায় তাদের গায়ে আলো দিয়ে সাজানো দেখতে ভারী ভালো লাগে ! উৎসবের মরশুম , সবার মনে আনন্দে, এই ঠান্ডায় কষ্ট কম হওয়ার জন্য রাস্তার চারপাশে দোকানের চেয়ারএ মোমবাতি দিয়ে আগুন পোহানোর ব্যবস্থা , মানুষের মনে কি আনন্দ! আমি এখানে সবার মুখে সবসময় হাসি দেখি! ছবি তোলার

কোনও ভিড় নেই , সবাই সবার সাথে মুখোমুখি কথা বলছে ! সবাই কিছু না কিছু পানীয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে , ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্ক কারুর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তাতে সবাই যেন একে অপরকে নিজস্ব স্পেস দিচ্ছে ! দোকান গুলো তে হাতে বানানো কত জিনিস রয়েছে এবং উল্লেখ করার মতন যে বিষয় তা হলো তাদের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি| হাতে বানানো জিনিস অতি যত্ন করে অনেক সময় ধরে বানানো এবং তাই মূল্য যেকোনো অন্যানো দ্রবমূল্যের থেকে তা বেশি | বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়া আছে , কেউ দ্রব নিয়ে প্রশ্ন করছেন না , বরং হাতের কাজের মুল্য দিচ্ছেন ! এই মার্কেট টি বড়দিনের একদিন আগে বন্ধ হয়ে যায় ! তখন সবার উৎসব যে ! কেউ দোকান খোলা রাখেন না , বরং নিজেদের পরিবারের সাথে সময় কাটান ! আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে

দেখি এতদিন যে পাতাহীন গাছ গুলো প্রাণ পেয়েছিলো সেই আলো যখন নিভে গেলো একই গাছ অন্ধকারে কেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে , এটা আমাদেরই চোখের ভুল না দেখার চোখ …কে জানে ….

নতুন বছর খুব ভালো কাটুক সবার

টোটা গোপীনাথ

সংহিতা রায়

গম্ভীরার বাস থেকে একদিন বেরিয়েছিলেন। আর ফিরে আসেননি তিনি। কোথায় যে হারিয়েছিলেন তা আজও অজানা। শ্রী চৈতন্য দেবের অন্তর্ধান সম্পর্কে যতগুলি মত প্রচলিত রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম টোটা গোপীনাথ মন্দিরের আখ্যান। মহাপ্রভু প্রতিদিন টোটা গোপীনাথ মন্দিরে আসতেন। তাঁর জীবনের একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে এই মন্দিরের সঙ্গে।জগন্নাথ মন্দির দক্ষিণ পশ্চিমে জগন্নাথের অন্যতম দ্বারপাল যমেশ্বর শিবের মন্দির। সংলগ্ন বাগানটির নাম ‘যমেশ্বর টোটা’।ওড়িয়া ভাষায় ‘টোটা’ শব্দের মানে ‘বাগান’।যমেশ্বরের বাগান বা টোটায় গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাই এই মন্দিরের নাম ‘টোটা গোপীনাথ মন্দির’।চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে এই মন্দিরের। অভিন্ন নবদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়, সেই কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছেও এটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ স্থান। অনেকের মতে শ্রী চৈতন্যের অন্তিমলীলা শেষ হয়েছিল টোটা গোপীনাথে। টোটা গোপীনাথ মন্দির আরও একাধিক কারণে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল।এই মন্দিরে ছবি তোলার অনুমতি নেই। সর্বক্ষণ চলে নজরদারি। লুকিয়ে ছবি তোলার সুযোগ দূরস্থ। পর্যটক ও ভক্তদের মানতে হয় কড়া নিয়ম। অহেতুক শোরগোল, কৌতূহলের সুযোগ নেই বললেই চলে। কিন্তু কেন এই মন্দিরে এমন কড়া শাসন? মনে হবেই। সব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে গোপীনাথের মূর্তিতে। কোন উত্তর? সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগে বলি গোড়ার কথা।শ্রী চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ পারিষদ গদাধর পণ্ডিতের নাম অবিচ্ছেদ্য। যেখানেই চৈতন্য অবস্থান করতেন সেখানেই এই ভক্ত অবস্থান করতেন। তিনি নবদ্বীপ থেকেই তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন। কিন্তু নীলাচলে এসে তাঁর মনে হল তিনি আর কোথায় যাবেন না, জগন্নাথক্ষেত্রেই বাকি জীবনের পালা সাঙ্গ করবেন। তাই ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিলেন গদাধর পণ্ডিত। ক্ষেত্র সন্ন্যাসীরা এক ক্ষেত্র ছেড়ে অন্য ক্ষেত্রে যান না। গৃহাশ্রম ত্যাগ করে যারা কোনও তীর্থে একা বা সপরিবারে পারমার্থিক বুদ্ধিকে সম্বল করে বাস করে, সেই তীর্থবাসকে বলা হয় ক্ষেত্র সন্ন্যাস।চৈতন্যদেব রোজ জগন্নাথ দর্শন করে বাল্য ভোগের প্রসাদ নিয়ে চলে আসতেন গদাধর পণ্ডিতের কাছে। ভাগবত পাঠ শুনতেন। ভক্ত প্রহ্লাদ আর ধ্রুবর কথা বিশেষ প্ৰিয় ছিল। কথিত, একদিন রাসলীলার পাঠ শুনে বিভোর হয়ে কৃষ্ণনাম করতে করতে ছুটে যান চটক পর্বতে। দুই হাত দিয়ে বালি খুঁড়তে থাকেন। সেখানেই তিনি গোপীনাথকে খুঁজে পান। গোপীনাথের সেবার ভার তিনি দিয়েছিলেন গদাধর পণ্ডিতের উপর। গোপীনাথকে মনপ্রাণ নিবেদন করেছিলেন গদাধর পণ্ডিত। মূর্তি তো শুধু মূর্তি নয়, এ যে স্বয়ং মহাপ্রভুর দান। মনের মতো করে সেবা করতেন। শৃঙ্গারে সাজাতেন।ক্রমে তিনি বৃদ্ধ হলেন। অশক্ত শরীর আর বশ মানত না। গোপীনাথের গলায় মালা দিতে পর্যন্ত কষ্ট হত। সেই খামতিতে বেদনা পেতেন মনে। তখন স্থির করলেন গোপীনাথের সেবার ভার তিনি শিষ্যর হাতেই অর্পণ করবেন। কিন্তু তা করা সম্ভব হল না। স্বপ্নে দর্শন দিয়ে গোপীনাথ বললেন, গদাধর ভিন্ন অন্য কারও হাতে সেবা তিনি নেবেন না। পরদিন ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা!কী ঘটল?গোপীনাথের মূর্তি গেল বদলে। বংশীধারী ভক্তের সেবা নিতে উপনীত হলেন পদ্মাসনে। আজও তাঁকে সেই রূপেই দেখতে পান ভক্তরা।গোটা বিশ্বে একমাত্র ওড়িশার টোটা গোপীনাথ মন্দিরেই শ্রীকৃষ্ণের পদ্মাসন মূর্তি দেখা যায়। এছাড়াও একাধিক বিশেষত্ব রয়েছে গোপীনাথের। তাঁর বামে রাধারানী, আর ডানে সখী ললিতা। সর্বত্র রাধা গৌরবর্ণা হলেই গোপীনাথের শ্রীমতী কৃষ্ণা। ললিতাও শ্যামাঙ্গী।কোন রহস্যে তাঁদের গাত্রবর্ণের কেন এমন বদল হল?কাহিনি বলছে, রাসলীলার সময় কৃষ্ণকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না রাধারানী। তখন ভাব বিভোর হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ নেন। তাঁর হাতে ছিল বীণা। ললিতা সখীও কৃষ্ণভাবে মুরলী ধারণ করেন।এই মন্দিরে গোপীনাথ বিগ্রহের সঙ্গে রয়েছে বলরাম এবং তাঁর দুই পত্নী রেবতী ও বারণী।শ্রী চৈতন্যের জীবদ্দশাতেই দেহত্যাগ করেন গদাধর পণ্ডিত। তাঁর অবর্তমানে গোপীনাথের সেবার ভার নেন চৈতন্যদেবের আত্মীয় ও অনুগামী মামু ঠাকুর।তবে গোপীনাথের আসল রহস্য লুকিয়ে বিগ্রহের দেহের একটি সাদা দাগে। লোক বিশ্বাস, গোপীনাথ অঙ্গেই লীন হয়েছিলেন মহাপ্রভু। তার ফলেই ওই দাগের জন্ম। গম্ভীরা থেকে বেরিয়ে শেষবারের মতো তিনি ভক্তদের দেখা দিয়েছিলেন এই মন্দিরে। তারপর বন্ধ হয়ে যায় মন্দির দ্বার। আর তাঁর দেখা মেলেনি। গোপীনাথ মন্দিরের উঠোনে দুটি প্রাচীন সমাধি মন্দির নিয়েও উঠে এসেছে নানা মত।বিশিষ্ট পুরী বিশেষজ্ঞ সদাশিব রঘু শর্মার বিশ্বাস, দুটি সমাধি মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো মন্দিরের নীচে চৈতন্যদেবকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।টোটা গোপীনাথ মন্দিরের দেওয়ালে একসময় মাথা ঠুকত মানুষ। অনেকের বিশ্বাস সেখানেই রয়েছে মহা প্রভুর নশ্বর দেহের অবশেষ। সেকালের ‘প্রবাসী পত্রিকা’য় এ নিয়ে খবরও প্রকাশিত হয়েছিল।বাংলা তথা গোটা দেশের ইতিহাস বদলে দেওয়া দুই বঙ্গসন্তানের আকস্মিক অন্তর্ধান আজও মানতে পারেনি বাঙালি। রহস্যের সূত্র আজও খুঁজে বের করতে চায় তারা। জানতে চায় নেপথ্য কারণ।সেই কারণেই পুরী বেড়াতে গেলে পর্যটকরা টোটা গোপীনাথ দর্শন করতে যান। ওই পথেই রয়েছে আরও এক বিখ্যাত সাধকের আশ্রম। তাঁকে নিয়েও বাঙালির কৌতূহল কম নয়।

কলকাতার কেক-কালচার

সৌভিক রায়

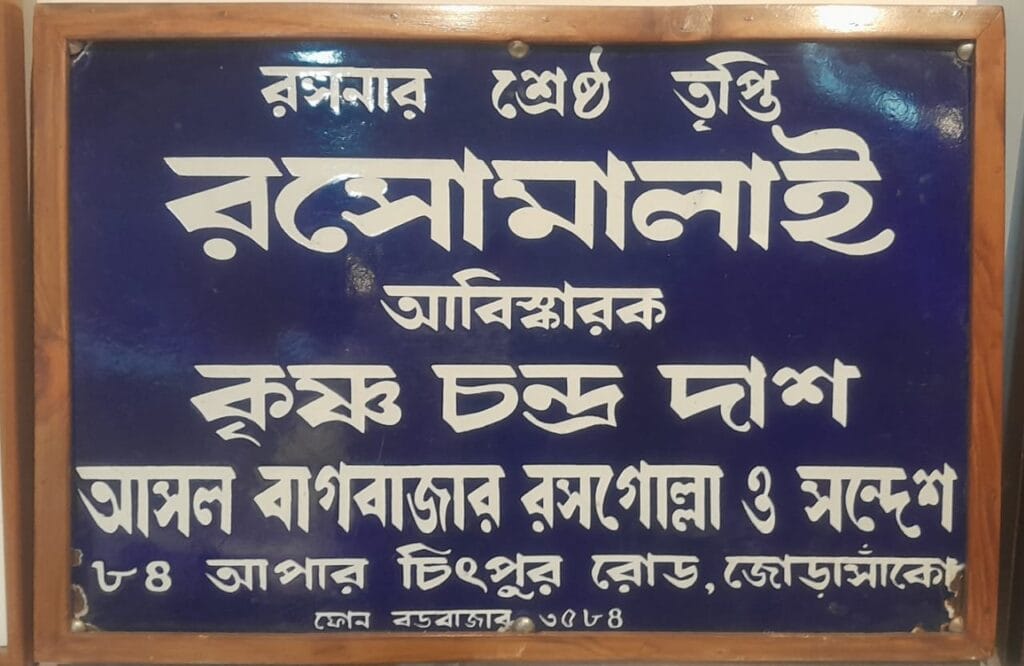

২০২৩ এবং ২০২৪ শেষ দুই বছরে বিশ্বের সেরা ঐতিহ্যবাহী পঞ্চাশখানা মিষ্টির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে কলকাতার ফ্লুরিজের রামবল। ক্যাথলিন, জলযোগ (মিষ্টির পাশাপাশি জলযোগ এক সময় কেক, পেস্ট্রি বানিয়ে বেশ নামডাক করে ফেলেছিল।) ইত্যাদি দোকানের রামবল নয়ের দশকে বেশ খ্যাতি পেয়েছিল। আদপে এ শহরের বেকারি ও কেকের ঐতিহ্য সুদীর্ঘ। বলা ভাল, কলকাতা শহর গড়ে ওঠার ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরালে চলে শহরের বেকারির ইতিহাস। এ শহরের সঙ্গে বেকারি ও কেকের দোস্তি আজও অক্ষত। নাগাড়ে ফ্লুরিজের রামবলের সম্মানজনক আসন প্রাপ্তি শহরের সমৃদ্ধ বেকারি শিল্পের ধারাকে ইঙ্গিত করে।

কেক হল সাহেবদের চায়ের সঙ্গে ‘টা’। তাঁরা কেক সহযোগে চা খেতেই ভালবাসতেন এবং বাসেন। তাঁদের হাত ধরে থুড়ি দেখে কেক খেতে শিখেছে মহানগর। কলকাতার কেক খাওয়ার বয়স আড়াই’শো বছরের বেশি হবে। সাফ কথায়, কলকাতার বাঙালি রসগোল্লা (স্পঞ্জ রসগোল্লা) খাওয়ার আগে থেকে কেক খাচ্ছে। হবে না-ই বা কেন! কলকাতায় প্রথম ক্রিসমাস উদযাপিত হয় ১৬৮৬ সালে। আর শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রথম রাজকীয় দুগ্গা পুজো হচ্ছে ১৭৫৭ সালে।

কেক ছাড়া বেকারির অন্য দুই বস্তু বিস্কুট ও পাউরুটি হুগলি ঘুরে কলকাতায় এসেছিল। সে দু’টি ছিল পর্তুগিজ ও ফরাসিদের দান। পর্তুগিজদের হাত ধরে এদেশে এসেছিল শিপ বিস্কুট। তা ছিল শক্ত। বিস্কুটকে নরম বানিয়েছে দক্ষিণ ভারত। পাউরুটি এনেছিল ফরাসিরা।

পলাশি পরবর্তী সময়ে কলকাতা যখন ‘সাহেবদের কলকাতা’ হয়ে উঠল, তখনই কেক এসে পড়ল শহরের নিত্যদিনে যাপনে। এসে পড়ল বলা ভুল, যেন কলকাতা জয় করল কেক। একে একে গড়ে উঠল ট্যাভার্ন, সেখানে বিস্কুট, টার্ট পাওয়া যেতে শুরু হল। মধ্যাকথা ইউরোপীয়দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে কেকের আগমন ঘটল। নিজেদের খাওয়ার তাগিদে সাহেবরা নিজেরাই তা আনলেন। অ্যাপোলো ট্যাভার্ন, হারমনিক ট্যাভার্ন, জে ট্রেশামের ট্যাভার্ন, ফ্রান্সিস গ্যালের ট্যাভার্ন গড়ে ওঠে একে একে। পলাশির যুদ্ধের এক বছরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল জে ট্রেশামের ট্যাভার্ন। সুরা কারবারও জমে উঠল।

এর বছর সত্তর পর, ১৮৩০ সাল নাগাদ ডেভিড উইলসন, জনৈক এক ধনীর বাড়ির কোনও এক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শহরে প্রথম কেক তৈরি করেছিলেন। ১৮৪০ সালের ১৮ নভেম্বর ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে তিনি খুলে ফেলেন অকল্যান্ড হোটেল, সঙ্গে বেকারি। তার আগে থেকে অবশ্য কনফেকশনারি চালাতেন উইলসন সাহেব৷ সাহেবের কনফেকশনারি ছিল কসাইটোলায়।

অকল্যান্ড হোটেলকে লোকে উইলসন হোটেল নামে ডাকত। এটি পরবর্তীর দ্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল। (১৮৬৫-তে অকল্যান্ড হোটেল নতুন নাম পায় দ্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল) একদা কলকাতায় কেক বলতেই দ্য গ্রেট ইস্টার্নের নাম এসে পড়ত। দ্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের বেকারির কেক কিনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিত মানুষ। সেই অর্থে বেকারি খাবারের সঙ্গে আম কলকাতাবাসীর পরিচয় করায় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল। ধাপে ধাপে মানুষের মধ্যে কেক পেস্ট্রির জনপ্রিয়তা বাড়ে, চাহিদা জন্মায়।

২০০২-০৩ নাগাদ বন্ধ হয়ে যায় দ্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল। ললিত সুরি হোটেলটি কিনে আবার চালু করেন। ২০১৩ সালের নভেম্বরে নতুন করে পথ চলা আরম্ভ হয়। নাম হয় দ্য ললিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল। বেকারি আজও রয়েছে ‘দ্য বেকারি’ নামে। লন্ডনের বেকার পার্কিন্স লিমিটেডের তৈরির বেকিং মেশিনটা দ্য ললিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের বেকারি শাখায় এখনও রাখা রয়েছে।

১৮৭০ সালে কলকাতায় বেকারির ব্যবসা শুরু করেন ইতালি থেকে আসা ফেডরিকো পেলিটি। কাসাইটোলা তিনি প্রথম দোকান নেন ১৮৭২-এ, সেখান থেকে গ্রান্ড হোটেলের একতলা তারপর ১৮৮১ শুরু করেন পেলিটি’স। ১৮৯৯-র ডিসেম্বরে বারো ফুট উঁচু আইফেল টাওয়ার কেক বানিয়ে প্রাইজ পান পেলিটি। তাঁর উত্তরসূরিরা আর দোকান চালাতে পারেননি। কিন্তু পেলিটি শিষ্য অ্যাঞ্জেলো ফিরপো ১৯১৮ সালে শুরু করেন ফিরপো’স। ক্রিসমাস ফিরপো’স-এ ভিড় করত মানুষ। ১৯২৮ অবধি ফিরপো দাপিয়ে ব্যবসা করে।

ততদিনে কেক-পেস্ট্রি-প্যাটিসের অমরাবতী হয়ে উঠতে শুরু করেছে ধর্মতলা চত্বর-নিউ মার্কেট। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নাহুম’স। সেই বেকারি এখনও চলছে স্বমহিমায়। ১৮৬৮ সালে ইজরায়েল নাহুম মরদেকাই বাগদাদ থেকে তদানিন্তন বোম্বে হয়ে কলকাতায় আসেন। বৌবাজার পাড়ায় মেরেডিথ স্ট্রিট হয় প্রথম আস্তানা। ১৮৯০-তে শুরু করেন কনফেকশনারি। প্রথমে মেটাকফ স্ট্রিট তারপর নিউ মার্কেটে স্টল। তখন ফেরিওয়ালাদের মাধ্যমে বাড়িতে বাড়িতে ফেরিও হত নাহুমসের খাবার। নিউ মার্কেটের ফ্লাওয়ার রেঞ্জের পাশে দোকান হয়। ১৯১৬ নাগাদ বড় দোকান দেন। ১৯২০ সালে নাম হয় নাহুম অ্যান্ড সন্স। ১৯২৭-’২৮ সালে টোটি লেন থেকে নাহুমদের বাড়ি ও বেকারি উঠে আসে হার্টফোর্ড লেনে। ইজরায়েল নাহুমের পুত্র এলিয়াস নাহুম ব্যবসার হাল ধরেন। এলিয়াসের পাঁচ-পাঁচ দশ পুত্র ও কন্যা। এক সময় নাহুম পরিবার কলকাতাতেই থাকত। এখন ইজরায়েল থেকে চলে দোকানের নিয়ন্ত্রণ। ২০১৩ সালে ডেভিড নাহুমের মৃত্যুর পর আর এক নম্বর হার্টফোর্ড লেনের বাড়িতে সারা বছর থাকেন না নাহুমরা। শীতের সময় মাস দু’য়েকের জন্য তাঁরা আসেন কলকাতায়। নাহুম ভাইদের মধ্যে সলমন ও ডেভিড নাহুমের সমাধি রয়েছে কলকাতার নারকেলডাঙায়। ডেভিডের ভাই আইজ্যাক নাহুম এখন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার।

এম এক্স ডিগামার কেকের দোকানও ছিল নিউ মার্কেটে যা বন্ধ হয়ে যায় ১৯৯৮ সালে। নাহুমের পরপর ১৯০৬ নাগাদ শুরু হয়েছিল এম এক্স ডিগামার কেকের দোকান, নাম হয়ে গিয়েছিল ম্যাক্সো। এটিও কিছু জিউইশ্ বেকারি ছিল। গোদা বাংলায় ইহুদিদের।

নিউ মার্কেটের আর একটি পুরনো কেকের দোকান হল মল্লিক কনফেকশনার্স। ১৮৭৪ সাল প্রতিষ্ঠিত হয় মল্লিক কনফেকশনার্স। হগ মার্কেটের আরও একটি দোকান বাঙালিদের দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে কেক খাইয়ে যাচ্ছে, নাম ইম্পিরিয়াল। নাম ইম্পিরিয়াল বেকারস্ অ্যান্ড কনফেকশনরিজ।

হগ সাহেবের বাড়িতে ছোটবেলায় কাজ করতেন এই দোকানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ব্রিটিশ সাহেবের বাড়িতে কেক তৈরি শেখেন। নিজে তা বানাতে শুরু করেন। নিউ মার্কেটে হগ সাহেব তাঁকে একটি দোকান দেন। সেখানে গড়ে ওঠে ‘ইম্পিরিয়াল’।

ব্রিটিশ আমলে বিংশ শতকে তালতলা বাজারে ত্রিশটিরও বেশি বেকারি গড়ে ওঠে। এসএন ব্যানার্জী রোড সংলগ্ন সে’চত্বরের নাম হয়ে যায় বেকারি লেন। বেকারিগুলির সংখ্যা এখন কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে। কাঞ্চন, ডালিয়া, মিনি, সিরাজ, ফ্যান্সির মতো প্রাচীন বেকারি দেউটি সামলাচ্ছে। এরা হাতে গরম কেক বানিয়ে দেয়।

১৯২৬ সালে জোসেফ ফ্লুরি ও ট্রিঙ্কা শহরের বুকে খোলেন ‘ফ্লুরিজ অ্যান্ড ট্রিঙ্কাজ’। এক বছরের মধ্যে ফাটল ধরে, ফ্লুরি ফ্লুরিজ চালাতে থাকেন। ট্রিঙ্কা খোলেন ট্রিঙ্কাজ। ফ্লুরিজ শহরের অন্যতম প্রাচীন টি-রুম। পার্ক স্ট্রিটের শিরোভূষণ। ১৯৬৫ সালে সুইস বেকারি ফ্লুরিজের মালিকানা বদল হয়।

১৯৩০ সালে উবেলিনা সালদানহা এবং তাঁর স্বামী ইগানাশিয়াস শুরু করেছিলেন সালদনহা বেকারি, শহরের একমাত্র গোয়ানিজ বেকারি এটি। এখানকার ফ্রুট কেকের রেসিপি নাকি স্বয়ং উবেলিনা সালদানহা নিজে আবিষ্কার করেছিলেন। এক সময় এদের কেক বিক্রি করত ফেরিওয়ালারা। রীতিমতো ভিড় থাকত। সালদনহার কেক, পেস্ট্রির ফেরিওয়ালাদের বলা হত ব্ল্যাক বক্সমেন। শহর ছেয়ে ফেলতেন তাঁরা। কালো বাক্সে থাকত খাবার। উবেলিনা সালদানার ছেলের বউ মোনা ব্যবসার হাল ধরেন উবেলিনার মৃত্যুর পর। ডেবরা ও আলিশা আলেকজান্ডার, তাঁরা মা-মেয়ে এখন ব্যবসা সামলাচ্ছেন। চার প্রজন্ম ধরে মহিলারাই ব্যবসা দেখছেন।

পুরোদস্তুর বাঙালির হাতে তৈরি প্রথম কেকের কোম্পানি ছিল বড়ুয়ার বেকারি। বাঙালির ক্রিসমাস মানেই বড়ুয়ার কেক। ৯৫ বছর ধরে মধ্যবিত্ত বাঙালির কেক বিলাসের নাম বড়ুয়া বেকারি প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৩০ মনোরঞ্জন বড়ুয়া চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় এসে ‘ফিরপো’ কোম্পানিতে শিক্ষানবীশ হয়ে যোগ দিলেন। সেখানেই কেক প্রস্তুতির খুঁটিনাটি রপ্ত করলেন। চাকরিকে আলবিদা জানিয়ে শুরু করলেন নিজের ব্যবসা। জন্ম হল ‘বড়ুয়া বেকারি’র। লিখতে আর পড়তে হেব্বি লাগলেও, কাজে করে দেখানো কিন্তু হেব্বি চাপের। রিস্ক থাকে না? নিশ্চিত আয় ছেড়ে অনিশ্চিত আয়ের দিকে পা বাড়ানো, আউট হওয়ার জন্য একটা বল যথেষ্ট। ব্যবসা না দাঁড়ালে হিট উইকেট।

প্রথমে পাড়ায় পাড়ায় টিনের ট্রাঙ্কে কেক বেচতেন মনোরঞ্জন। পরে বউবাজারের কাছে গোকুল বড়াল স্ট্রিটে বেকারি কারখানা শুরু হয়। পরে সেটাও উঠে আসে মৌলালির কাছে লেনিন সরণিতে। মনোরঞ্জনবাবুর বুদ্ধি আর শ্রম সুদিন আনল। ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেল, আজও চলছে। মনোরঞ্জনবাবু চলে গিয়েছেন ১৯৮৭ সালে।

বড়ুয়ারা প্রথম টিফিন কেক বানান শুরু করে। ময়দানের ক্লাবগুলোতে এই বেকারি কেকের চাহিদা ছিল দেদার। মধ্যবিত্তদের জন্য সুলভে মেলায় বড়ুয়ার কেকের চাহিদা বাড়তে থাকে। মাছের মাথা খাওয়া বাঙালি বড়ুয়ার কেকের মাথার প্রেমে পড়ে। চিত্তবাবুর দোকানে এখান থেকে আজও পাউরুটি যায় বলে শুনেছি। সাধারণ বেকারির মতো পাউরুটি বিক্রেতা হিসেবেই সারা বছর জমিয়ে ব্যবসা করে বড়ুয়া বেকারি। তবে শীত আসতেই শুরু হয়ে যায় কেক তৈরির প্রস্তুতি। কেবলমাত্র ২০দিনই দেখা মেলে বড়ুয়ার কেকের, ১০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১ জানুয়ারি, বাঙালির বড়দিন আর বছর শেষের উৎসবের আমেজ আরও বাড়িয়ে তোলে বাড়ুয়ার কেক।

১৯৪৭ সালে শুরু হয় জেএন বড়ুয়ার দোকান। হালে ছানার কেকের জন্য যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের জমিদারি রাতারাতি খুইয়ে যতীন্দ্রনাথ বড়ুয়া পরিবার নিয়ে চলে আসেন সদ্য ভাগ হওয়া এপার বঙ্গে। লেবুতলা পার্কের সার্পেন্টাইন লেনের এক বাড়িতে জায়গা হয়। ১৯৪৭ সালে, বড়দিনের ঠিক এক মাস আগে যতীন্দ্রনাথ কেকের দোকান খোলেন। প্লাম কেক, ফ্রুট কেক খেতে খেতে আর ভাল লাগছিল না কলকাতাবাসীর। যতীন্দ্রনাথ হাজির করলেন নিজস্ব রেসিপিতে বানানো ছানার কেক। তিনিই জেএন বড়ুয়া। দোকানখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে বো ব্যারাকের অ্যাংলোপাড়ায়। যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র রতন বড়ুয়া দোকান সামলান এখন।

বিধান সরণীর কপিলা আশ্রম, যার পরিচিতি শরবতের জন্য। সেখানেও কেক মেলে। ১৯৫২ সালে বোধিসত্ত্ব শ্রীমানীর হাত ধরে কপিলা আশ্রমে কেকের আবির্ভাব ঘটে।

১৯৭৮ সালে শুরু হয় ক্যাথলিন। মধ্য কলকাতার আজমিরি বেকারির দাবি, তাদের দোকানের বয়স দু’শো বছর। শেখ আবদুল লতিফের হাত ধরে আজমিরি বেকারি শুরু হয়েছিল। বৃহত্তর কলকাতা ধরলে, কে আলি বেকারির কথা বলতে হয়। প্রায় একশো পনেরো-কুড়ি বছর আগে মোমিনপুর রোডের কে আলি বেকারির পথচলা শুরু হয়েছিল৷ এদের জার্মান ব্রেড বিখ্যাত হয়েছিল বিংশ শতকের কলকাতায়। ১৯৯২ সালে ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে শেখ আব্দুল হান্নান কারকো বেকারি শুরু করেন। এদের এখন বছরে দিন দশেকের ব্যবসা। ক্রিসমাসের আগের সময়টুকু। কাঠের উনুনে বানানো হয় কেক। ঠাকুরপুকুরে রয়েছে আর একটি বেকারি, বঙ্গলক্ষ্মী বেকারি। বয়স বছর পঁচিশ। বঙ্গলক্ষ্মী বেকারির কর্ণধার হাসিম মল্লিক। দ্য সুগার অ্যান্ড স্পাইস কেকের ব্যবসা শুরু করে ১৯৯০ সালে। বিশ শতকের গোড়ায় মুম্বইতে শুরু হওয়া মনজিনিস ১৯৯১-’৯২ সালে কলকাতায় আসে। তারাই মিও আমরে। মনজিনিস থেকে মিও আমরে হওয়ার ইতিহাস সুদীর্ঘ, ঘটনাবহুল। সে তথ্যের চর্বিতচর্বন এড়িয়ে যাওয়াও ভাল। এদের দোকানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে গত এক দশকে। পাড়ায় পাড়ায় দোকান নিয়ে হাজির হয়ে এরাই কেক, পেস্ট্রি, মাফিন, স্যান্ডউইচ, ব্রাউনিকে বাঙালির ঘরের জিনিসে পরিণত করেছে।

সত্যজিৎ, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত লিখে গিয়েছেন কী ভাবে টিনের বাক্সে ফেরিওয়ালারা কেক, পেস্ট্রি, প্যাটিসকে কলকাত্তাইয়াবাবুদের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। বিকেলে টিফিন বানানো থেকে গিন্নিবান্নিরা রেহাই পেতেন। আজও ইডেন গার্ডেনে এমন টিনের ট্রাঙ্কে প্যাটিস নিয়ে ফেরিওয়ালাদের দেখা যায়। আনন্দনগরীর কেক-প্রীতি ঔপনিবেশিকতার ফসল। কলোনিয়াল হ্যাংওভারের মতো তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। আম বাঙালির পায়েসকে পিছনে ঠেলে কেক হয়ে উঠছে উদযাপনের আবশ্যক উপাদান। এমনকি আদ্যন্ত বাঙালি আচার অনুষ্ঠানেও ঢুকে পড়েছে কেক। জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী তো ছিলই থিম কেকের রাজত্বে! সাধ থেকে অন্নপ্রাশন, আইবুড়ো ভাত থেকে পাকাদেখা, জামাইষষ্ঠীর মতো বাঙালির যাবতীয় উৎসবের দখল নিয়েছে কেক। মিষ্টি, মিষ্টান্ন থেকে বাঙালি এখন ডেজার্ট-প্রেমী হয়ে উঠেছে। সাহেবি আদবকায়দা রপ্ত করে তৃপ্ত হয় সে। সেই প্রবণতাই কেককে এগিয়ে দিয়েছে এবং টেনে নিয়ে যাচ্ছে বেশি মাত্রায়।

‘কোথায় তুমি টানবে বলো দেশের সীমারেখা,…’।

সংহিতা রায়

“কেউ এদের গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে পারছে না”

“যাদের প্যালেস্তাইন নিয়ে এতো মাথাব্যথা তারা যেন সেখানে গিয়ে এই আদিখ্যেতাগুলো করে আসেন। ভারতে থেকে ভারতের খেয়ে অন্য দেশের জন্য গলা ফাটানোর দরকার নেই”

“যারা নিজের দেশ ছেড়ে পরের দেশের কথা ভাবে তাদের থেকে বড় দেশদ্রোহী আর কেউ নয়”

সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও কোনও পোস্টের কমেন্ট সেকশন ভরে যায় এমন ঝাঁক ঝাঁক কমেন্টে।

উপরের কোটগুলো হুবহু সেই কমেন্ট থেকে তুলে আনা। বাসিন্দারা এই বাংলার-ই। কলকাতা আর তার আশেপাশের।

অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই শহরে বসেই অঞ্জন দত্ত একদিন লিখেছিলেন ‘কোথায় তুমি টানবে বলো দেশের সীমারেখা, আমার জানলা দিয়ে গোটা পৃথিবী’।

কলকাতা তখন ছিল গোটা পৃথিবীর শহর, আর এখন বোধহয় পৃথিবী দেখার জানলাগুলো নিজেরাই একটা একটা করে বন্ধ করে ফেলছে বাঙালি। সেই সঙ্গে চোখ আর মন-ও। তাই প্রশ্ন তোলে ‘প্যালেস্তাইনে শিশু মরছে তাতে আমার কী!’

তবে সোশ্যাল মিডিয়া আর পথ ঘাটে আজকের বনসাই বাঙালি যাই বলুক না কেন ২৯ নভেম্বর ধর্মতলা গেয়েছিল প্যালেস্তানীয় মানুষের জন্য। কণ্ঠ মিলিয়ে ছিল গোটা পৃথিবীর সঙ্গে। অস্তরাগের আলোয় গ্র্যান্ড হোটেলের সামনের রাজপথে পাশাপাশি উড়ছিল ভারত আর প্যালেস্তাইনের পতাকা। আয়োজিত হল ‘কনসার্ট ফর প্যালেস্তাইন’।

প্রতি বছর ২৯ নভেম্বর বিশ্ব জুড়ে পালিত হয় ‘প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস’। ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২৯ নভেম্বর দিনটিকে প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস’ হিসাবে ধার্য করে। প্যালেস্তিনীয় জনগণের

ন্যায়বিচার, আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার, শান্তি স্থাপনের কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরাই দিনটির উদ্দেশ্য।

এদিন রোম, প্যারিস, স্টকহমসমেত ইউরোপের বিভিন্ন শহরে স্বাধীন প্যালেস্তাইনের সমর্থনে প্ল্যাকার্ড আর পতাকা হাতে পথে নেমেছিল হাজার হাজার মানুষ। এই ভাঙা দেশের আহত, আর্ত মানুষের পাশে আছেন তাঁরা, বার্তা দিয়েছেন শিশুদের মৃত্যু স্রোত, গণহত্যা মানছেন না তাঁরা।

কলকাতার নাগরিকরাও জানান দিয়েছে জেগে আছে তারা। স্লোগান উঠেছে ‘ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি’। কনসার্ট-এর মূল মঞ্চের একপাশে রাখা মুক্ত ক্যানভাসে ভেসে উঠেছে প্যালেস্তাইনের বিপন্ন মুখ। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপালি ভট্টাচার্য, অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ নারায়ণ-এর রংতুলিতে। ছবি যাবে দিল্লির প্যালেস্তাইন দূতাবাসে।

এই কনসার্ট-এ গান শোনালেন, অভিজিৎ ঘোষ, ফিরোজ আহমেদ, কাজী কামাল নাসের, রিয়া ও রাহুল, আকাশ, সানাই সপ্তক, কিউ, শ্রুতি নারায়ণ প্রমুখ।

তথ্য বলছে, ইজরায়লী হামলায় প্যালেস্তাইনে খুন হয়েছে ৭০ হাজার মানুষ। শিশু এবং নারীর সংখ্যা সর্বাধিক। ২৫ হাজার শিশু মুছে গিয়েছে। বোমারু বিমানের বাতাসে ডেইজি ফুলের মতো ঝরে গিয়েছে তারা। গুঁড়িয়ে গিয়েছে শহর, বালির খেলাঘরের মতো ধসে বহুতল। পলিথিনের ব্যাগে মোড়া লাশের স্তুপ, ক্ষত বিক্ষত রক্ত মাখা দেহ দেখতে দেখতে স্তব্ধ হয়েছে বাকি দুনিয়া।

ভাইয়ের লাশের সামনে কপাল চাপড়ে আর এক ভাই বলে উঠেছে-মাকে গিয়ে কী বলব! পৃথিবী বলেছে ‘ফুলগুলো সব কোথায়!’

আর সেই বদ্ধভূমির বাসিন্দা প্যালেস্তিনীয় কবি লেনা খালায় তুফফাহা লিখলেন,

কিছুই যায় আসে না তুমি কে।

প্রমাণ করো তুমি মানুষ।

অবান্তর রক্তপাত কি আপনার ভাল লাগে? আসলে দায়টা ওটাই। একটু সংবেদনশীল হয়ে ওঠা। হিংসার বিরুদ্ধে, অবরুদ্ধ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। হাল্লা রাজার সেনাদের প্রশ্ন করা- তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল।

নভেম্বরের ২৯ দেশে দেশে সেই প্ৰশ্নই মনে করিয়ে দেয়।

‘ব্রিথিং উইথ হিস্ট্রি’

সংহিতা রায়

বাড়ির কাছে আরশি নগর সেথা এক পড়শি বসত করে

আমি একদিনও না দেখিলেম তাঁরে…

লালন সাঁইয়ের এই বহুশ্রুত গান খাটে এ দেশের স্থানীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও। ‘লোকাল হিস্ট্রি’ বা স্থানীয় ইতিহাস হল আমাদের বাড়ির নিচের গুপ্ত ধনের মতো। হারিয়ে যাওয়া এই অতীত আসলে আমার-আপনার আত্ম পরিচয়। একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতির যাপন চিহ্ন।

আপনার বাড়ির পথ, বাড়ির ঠিকানা, বাড়ির হেঁশেলের বহু পুরনো বাসনপত্র, মরচে পড়া লণ্ঠন, পুরনো ঘড়ি, ছাতা, ফটোগ্রাফ এমনকি দেশলাই বাক্সটি পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারে ঐতিহাসিক নিদর্শন। এই সমস্ত কিছুই আসলে সময়ের ধারা বিবরণী। এই অতীত বলে দেয় কেমন ছিল আমাদের হারানো সময়ের জীবনধারা। সেই ইতিহাস এবং ঐতিহ্য অজ্ঞাত থাকলে বা অবহেলায় হারিয়ে গেলে, তা জাতির অস্তিত্ব সংকট।

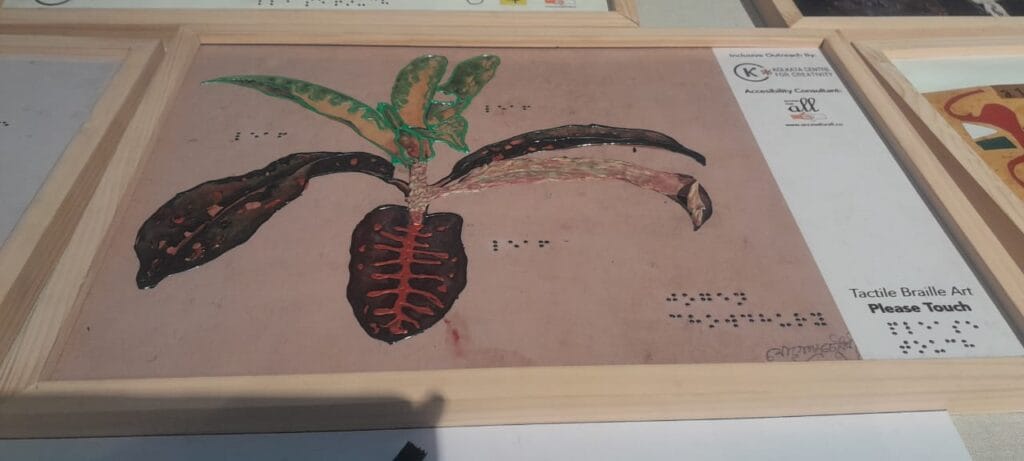

গ্রামীণ ভারতের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে ২১-২৯ নভেম্বর ভারতীয় সংগ্রহালয়ে অনুষ্ঠিত হল ‘ব্রিথিং উইথ হিস্ট্রি’ শীর্ষক একটি প্রদর্শনী।

৬ষ্ঠ ‘আমি আর্ট ফেস্টিভ্যাল’ এর অঙ্গ এই প্রদর্শনীতে ৪৩টিরও বেশি সংগ্রহালয়কে একত্রিত করা হয়েছিল।